“Dentro la capanna in pietra non pioveva, ma si potevano vedere le stelle…”.

Giuseppe Capannolo, 96 anni: il ritorno nella Valle del Chiarino, Gran Sasso d’Italia.

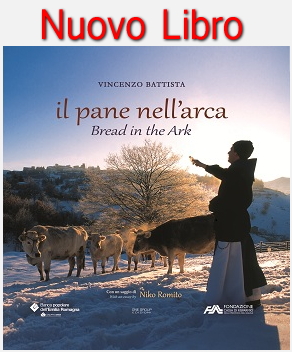

Testo e fotografia di Vincenzo Battista.

Il puledro nato da poche settimane ha iniziato a trottare a fianco della madre, protetto al centro anche dalla mandria delle cavalle e dal capo branco, lo stallone, irrequieto, scalciava, poi in galoppo, girando intorno agli animali: la sua natura, il suo dna, proteggere la “famiglia”; ma il lupo o forse due, hanno separato il gruppo, allontanato la madre, hanno attaccato come solo loro sanno fare il giovane puledro, mordendolo alle zampe posteriori, cercando di attaccarsi all’animale con la sola forza della bocca e poi del corpo, strappargli le carni, abbatterlo a terra, per poi finirlo. Valle del Chiarino, Gran Sasso d’Italia, siamo su una collina che sovrasta “l’imbuto” della “Vaccareccia” ai nostri piedi, e sul fianco monte Corvo che frastagliato e inquieto si alza, come un ascensore, con i suoi 2623 m. Dietro di noi “I Castati”, gli stazzi e i mandroni in pietra a secco “le Solagne” a m. 1696. Giuseppe Capannolo ha cambiato espressione, cupa, mentre ci avviciniamo al puledro, e alle sue ferite, sulle cosce (vedi le immagini del puledro a terra che si riposa), inferte dei canini del lupo, che hanno inciso e striato il manto del puledro e la zampa posteriore, gonfia, dai ripetuti attacchi ma per fortuna senza esito. 96 anni Giuseppe Capannolo di Arischia (Aq), guarda gli animali (del figlio), al pascolo, segue con lo sguardo il puledro, adesso siamo dentro la mandria, che pascola, tranquilla. Adesso.

Ma prima.

Saliamo, ma potrebbe essere un eufemismo, poiché il suv di Eligio Richetti è diventato una palestra, sballottati come siamo dentro l’abitacolo, Giuseppe ha iniziato la sua narrazione, io cerco di prendere appunti; e intorno la foresta del Chiarino che racconta storie di briganti, lotte contadine per affrancarsi dai padroni della montagna, torri dirute altomedioevali di avvistamento, resti di centri fortificati, opifici, luoghi magici di streghe e sortilegi, vie d’acqua e di terra della transumanza verticale ingoiate dalla vegetazione, raccontate plasticamente da Giuseppe Capannolo, alias Napoletano, una sorta di Aureliano Buendia in “Cent’anni di solitudine”. Un’autorità, il guru della montagna, il poeta a braccio di struggenti storie di solitudine e nient’altro che montagna, che un labbro più su, prima che il Chiarino si aprirà ai pascoli, sì, per un giorno, Giuseppe, riprenderà possesso di quell’archeologia industriale, il vero “parco” diffuso ma senza scrittura questo, dalle tante e tante capanne in pietra ( mandrelle) di tempi immemorabili, rifugio dei pastori come nel romanzo appunto di Garcìa Màrquez e sì, mi piace pensare, riprenderà possesso come quell’aquila che ogni tanto torna sul paesaggio del Chiarino: lo scruta, volteggia e sparisce tra le cencie di monte Corvo.

Il Chiarino, le storie.

Con noi, Abramo Colageo storico locale di Arischia (possiede uno dei più importanti archivi documentari dell’Alto Aterno): la “compagnia” è definita. E quando arriviamo al rifugio “Fioretti” e scendiamo, Giuseppe viene omaggiato dalle persone che sono lì, quasi scortato, come si conviene ad una autorità suprema, un maestro spirituale di 96 anni e la sua memoria lunga.

I brani del racconto di Giuseppe Capannolo.

La “società” dei pastori saliva al Chiarino da Arischia dopo il 10 giugno e lasciava gli stazzi non prima del 10 ottobre. Una settimana ogni pastore, poi il cambio. Si partiva alle 2,00 di notte con il mulo e si arrivava al Chiarino alle 6,00, al “ Castrato”, allo iaccio ” Solagne”, dove si attrezzavano le “mandrelle”, perimetro di pietre a secco e sopra i pali di faggio: il rifugio. Dentro il fuoco e fuori due forche piantate a terra con un palo orizzontale per appendere il caldaio e lavorare il formaggio e poi cucinare la pasta: sagnarelle e straccette, con acqua e farina, si seccavano per conservarle, si cuocevano con un po’ di lardo, fritto al tegame. Il pane e il lardo era la “struscietta”. La mattina il pane con la ricotta, acqua cotta, mentuccia , sale. Ai “Castati” fino agli anni ’60 c’erano 18 branchetti di pecore, 18.000 capi. Si impanavano nelle scodelle, pane sotto e ricotta sopra, soprattutto il siero, la “ramina” si chiamava; un mestolo di ricotta all’alba, prima della mungitura. Il pane era fatto in casa, scuro “moresco”, nero. Verso le 13,00, quando le pecore si “ammoreavano”, si riunivano, si mangiava cipolla e formaggio.

La gerarchia dei pastori : Il vergaro, vergariolo, buttaro, bagaglione e bescinio, quest’ultimo lavava i secchi e raccoglieva l’acqua della ricotta che si usava come condimento, procurava la legna, accendeva il fuoco, trasportava l’acqua. Si coglievano gli olaci e bolliti con cipolle a aglio, crosta di pane secco e lardo. I funghi “ciufolitti”, “brugnoli” e “recchie”: si cuocevano alla brace con il sale. Si portava l’arca ( la madia in legno di faggio) da Arischia, smontata e lì si rimontava al Chiarino, per conservare le vivande come la polenta, bianca, che si preparava con il lardo e la ricotta. Le ”mandrelle” , i recinti il pietre a secco, erano coperte da “bandoni “( travi di legno) e sopra i rami di “scopiglia” che facevano scivolare l’acqua : dentro la capanna non pioveva, ma si potevano vedere le stelle…

La micischia, carne di pecora, si preparava a fettine, pepe e sale, si essiccava al camino del paese e si mangiava durante il pascolo. La micischia si appendeva all’interno delle “mandrelle” e si cuoceva con le patate e le erbe aromatiche raccolte lungo i pascoli, vicino alla rapazzola, il letto dei pastori, rialzato, con quattro o sei piccoli pali piantati a terra e travi di legno orizzontali con sopra le frasche di faggio : lì dormivano due o tre persone, i soci.

Dopo la mungitura si preparava il formaggio. Si scaldava il latte, tiepido prima per la giuncata, poi la temperatura del fuoco aumentava per quagliare il formaggio con dentro il caglio dell’agnello, e infine restava la ricotta. Per il formaggio si diceva “ accoglie”, con le mani, si stringeva dentro il caldaio la matassa di formaggio, con delicatezza si riuniva, non doveva avere le “crepe”, e si versava dentro i cerchi di faggio, premendo con le mai, per togliere il siero, con il sale infine su i due lati della forma per la stagionatura.

Tutti i pastori avevano le scarpe con piccoli chiodi, con la testa larga dette “bollette”, per non far rovinare la suola. “ I castrati” : 18 branchi di pecore. Ogni branco 250 animali. In località “Pescinelle”, “Prato della Corte”, si riuniva un giudice del tribunale per un preliminare giudizio sui briganti ( anno 1870), loro avevano preso possesso di “Macchia larga”, “Vaccareccia”, “Castrato”, “Solagne”. Gli stazzi in pietra e i recinti, alti, contro gli attacchi dei lupi, furono costruiti dalle frane di monte Corvo per accogliere le mandrie di pecore, mentre le capre dovevano pascolare in cima alla montagna, a ridosso della Grotta del capraio: venivano riunite da un pastore detto il capraio.

Quel che rimane.

Quando andiamo via, Giuseppe si attarda intorno ad una “mandrella”, la capanna in pietra, entra, supera la lastra dell’architrave caduto a terra, mette le mani su un incavo e tira fuori una bottiglia : la creolina – dice – per curare le pecore dalle ferite e dalle malattie, rimasta lì per decenni, in questo luogo del Chiarino arcaico nel ventre del Gran Sasso, dalle tante ombre adesso, sembrano lunghe mani, che iniziano ad allungarsi, scendono nella valle con il tramonto, mentre cessano i “rumori” del bosco, Giuseppe si gira, getta un’ultima occhiata al suo bosco, sì, come il colonnello Aureliano Buendia, nella sua solitudine e nel suo immenso potere…