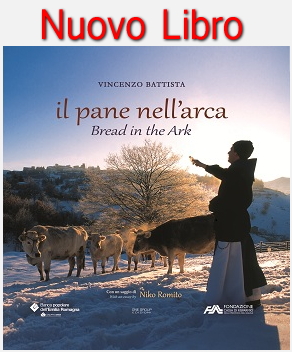

Testo e fotografia Vincenzo Battista.

La Lupa Capitolina, bronzo senza tempo, senza spazio intorno, e pertanto immortale, simbolo per eccellenza della lotta tra il bene e il male, ma anche consolatrice e custode dei due gemelli Romolo e Remo che allatta. Manufatto metastorico, icona leggendaria con la testa e lo sguardo piegato e rivolto dentro il suo tempo, e le mammelle gonfie di vita. Nelle lezioni di Storia dell’arte del Liceo “Cotugno” – L’ Aquila è allegoria allarmata, preoccupata, sofferente il suo sguardo con occhi spalancati, la bocca semiaperta, forse in ansia per i suoi cuccioli. È viva, si sposta, si muove senza confini, la sua natura selvaggia è anche nei boschi del Chiarino…

Due storie inedite, quasi si sfiorano dentro la leggenda. Due racconti, migranti nella narrazione, delle plaghe e boschi dell’Appennino che fanno da sfondo. Due storie che sfiorano l’utopia del lavoro per come noi ne abbiamo la percezione. Due storie di una realtà nel divenire, ma che tuttavia restava immobile nelle alte terre del Gran Sasso d’Italia. I racconti sembrano vivere e cibarsi del fantastico, la suggestione che avvince ma, viceversa, sono calati negli anni ’50 del Novecento. Rispondono a materia vivente, relazioni, corpi e menti in movimento nelle microstorie migratorie stagionali.

Le storie si rivestono di inquietudine, disagi, grida e imprecazioni nel richiamo della foresta del Chiarino. Le persone nel micro- cosmo del lavoro non sono mai monetizzate da economie di crescita, e soprattutto, i racconti offrono il senso del lavoro nella montagna ammaliante ai nostri occhi, un sogno onirico percepito, mentre al risveglio non è altro che cruda e dura per coloro che l’hanno vissuta.

Il mulino Cappelli, insediamento di archeologia industriale dentro il solco di erosione nel bosco del Chiarino, si incunea e viaggia con le acque perenni sinuose e tortuose dei torrenti. Nella radura del mulino Cappelli, una “piattaforma” tecnica potremmo definirla per i raccoglitori di legna secca che salivano da Arischia. Loro preparavano le tende a capanna con i pali di faggio che bucavano il suolo. Così, prima un telaio e, sopra, la tenda di cotone allungata che copriva il ricovero. All’interno i “pannoni” spessi di cotone lavorati al telaio in legno della tessitura per dormire. Appesi all’asse orizzontale della capanna con gli uncini di faggio che sostenevano le bisacce con il cibo da cucinare. L’acqua prelevata dal vicino ruscello che lambisce l’area del mulino. Le famiglie provenivano da Arischia, legate da vincoli di parentela o vicinato, salivano nel mese di agosto, caricavano le masserizie sugli animali da trasporto, si preparava l’accampamento con le tende e i bivacchi a formare una sorta di quadrato. Per molti giorni si raccoglieva la legna, poi si trasportava con continui viaggi degli animali che scendevano il Chiarino fino al lago di Provvidenza: il deposito di legna, “l’imposta”. Si lavorava tutto il giorno “da luce a luce”, fino al tramonto quando le famiglie si riunivano intorno ai fuochi, la notte si allungava insieme agli ululati in lontananza che lentamente si avvicinavano, implacabili, attratti dal cibo e dagli animali tenuti ai lati delle tende. Quegli occhi gialli luccicanti – raccontano – nel folto della foresta di faggi sempre più visibili, il branco dei lupi aspettava, si muoveva in circolo intorno all’accampamento. Scomposti ed inqueti i lupi, famelici, si richiamavano a vicenda. Gli uomini non dormivano, uscivano continuamente dalle tende per alimentare il fuoco e controllare, unico deterrente per fronteggiare il branco e scongiurare l’attacco e il varco che poteva aprirsi. Dicevano:” Metti fuoco, metti fuoco!”. Gli animali sempre più agitati, allarmati, poiché si era entrati nel regno dei lupi e della foresta, di notte. Dentro la tenda la famiglia con la lampada ad olio, qualcuno dormiva, qualcun altro vegliava quei forti ululati che non smettevano e mobilitavano i predatori in agguato e pronti all’attacco finale. I lupi si muovevano impazienti, quel suono animale cupo e lamentoso, rimbalzava tra le fustaie dei faggi: è rimasto nella memoria, intatto, di chi, ancora oggi, può narrarlo tutt’uno con il proprio passato…

Le alte terre della montagna di San Franco e Jenca. La coltivazione delle patate. Si raccoglievano alla fine di ottobre per la tarda maturazione. Tutto il raccolto non era possibile trasportarlo con gli animali nel paese e stivarlo nei fondaci. Si riportava un quantitativo intorno ai 6 quintali lungo le piste che scendono ancora oggi dai contrafforti del Gran Sasso, ma dopo diverse ore di cammino. La quantità maggiore del raccolto rimaneva lì. Si iniziava, quindi, in autunno, a scavare profonde buche nei campi (coppe) di proprietà o presi in affitto. Le fosse si rivestivano di paglia al fondo e nelle pareti. Le patate “quelle di colore viola, bianche dentro” – dicono ad Arischia – si depositavano fino all’orlo. La paglia isolava il tubero e lo manteneva inalterato e asciutto. Le buche rivestite di paglia alla sommità e la terra coprente. Ogni buca conteneva dai 4 ai 5 quintali di patate. Infine un bastone in legno veniva infisso sopra i fossi per identificare il luogo di conservazione, totem, codici del paesaggio, segni rialzati al suolo identificatrici per ritornare e trovare. Dopo l’inverno, si risaliva in montagna con gli animali e nei campi si scavavano le buche divenute una sorta di dispensa, per recuperare le patate e trasportarle ad Arischia in continui viaggi con gli animali. Fronteggiare la “Costa di maggio”, il termine, ultimo, le riserve alimentari delle famiglie contadine e dei numerosi nuclei, che volgevano al termine, sì, con la risorsa delle patate.