Testo e fotografia Vincenzo Battista.

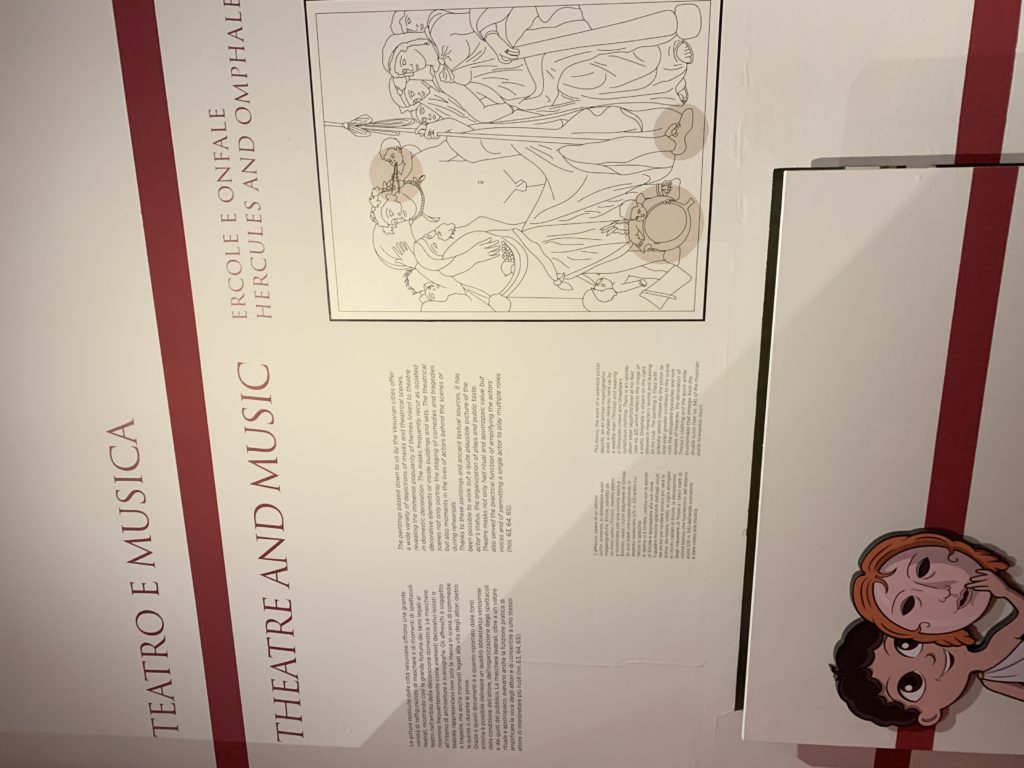

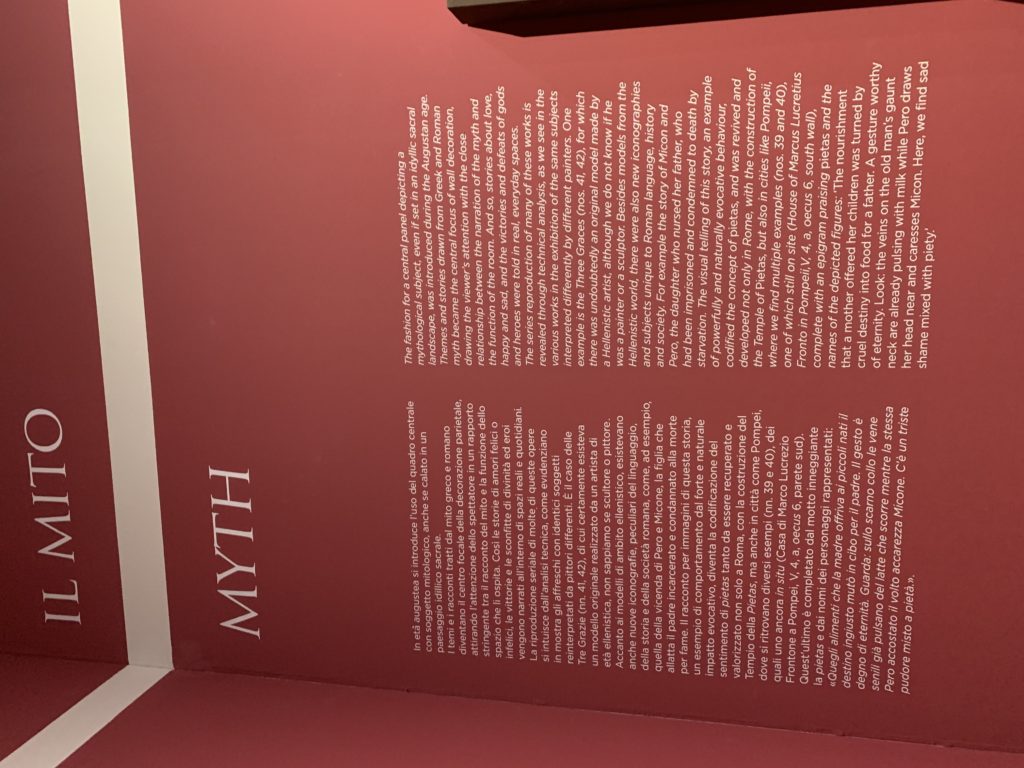

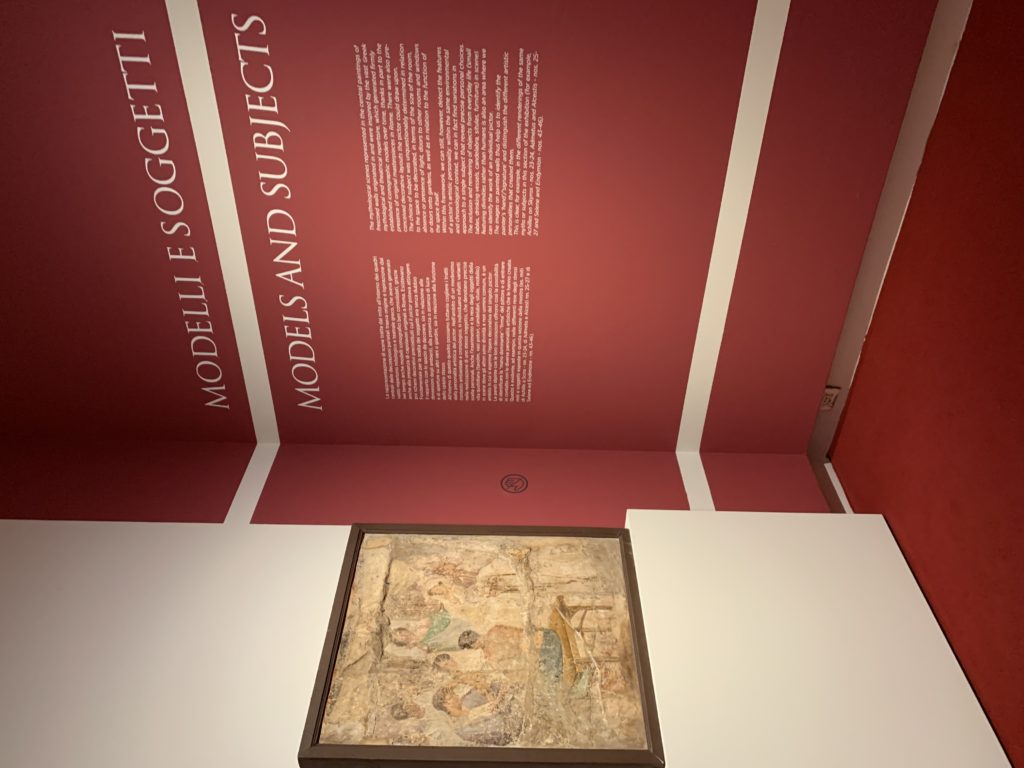

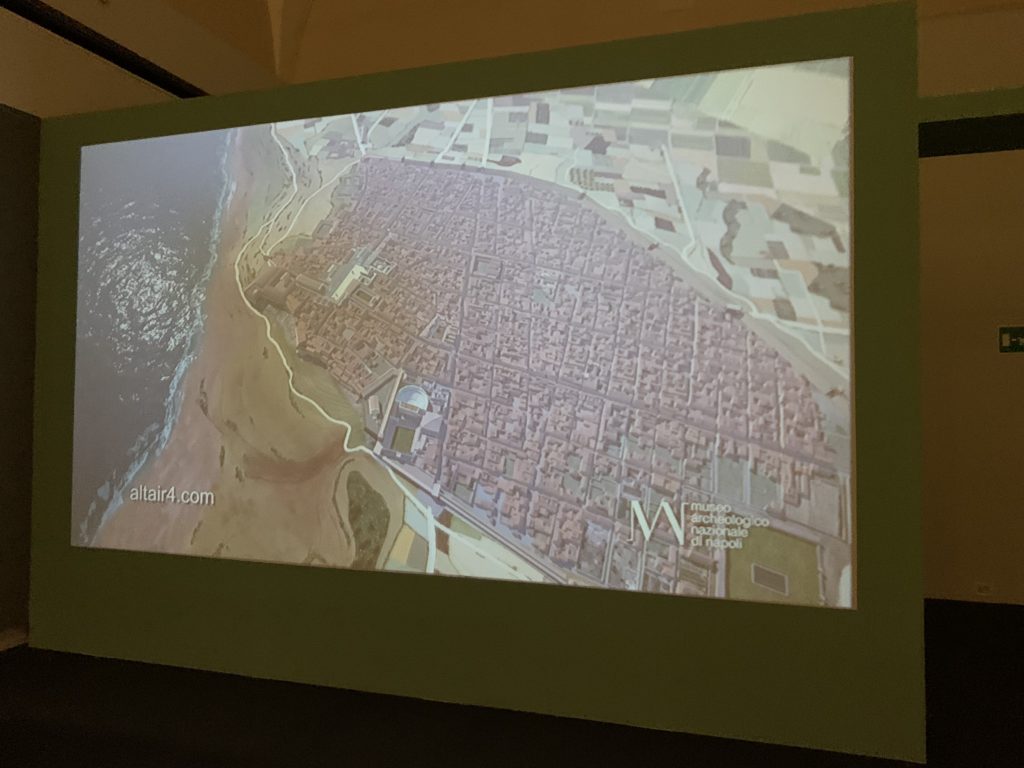

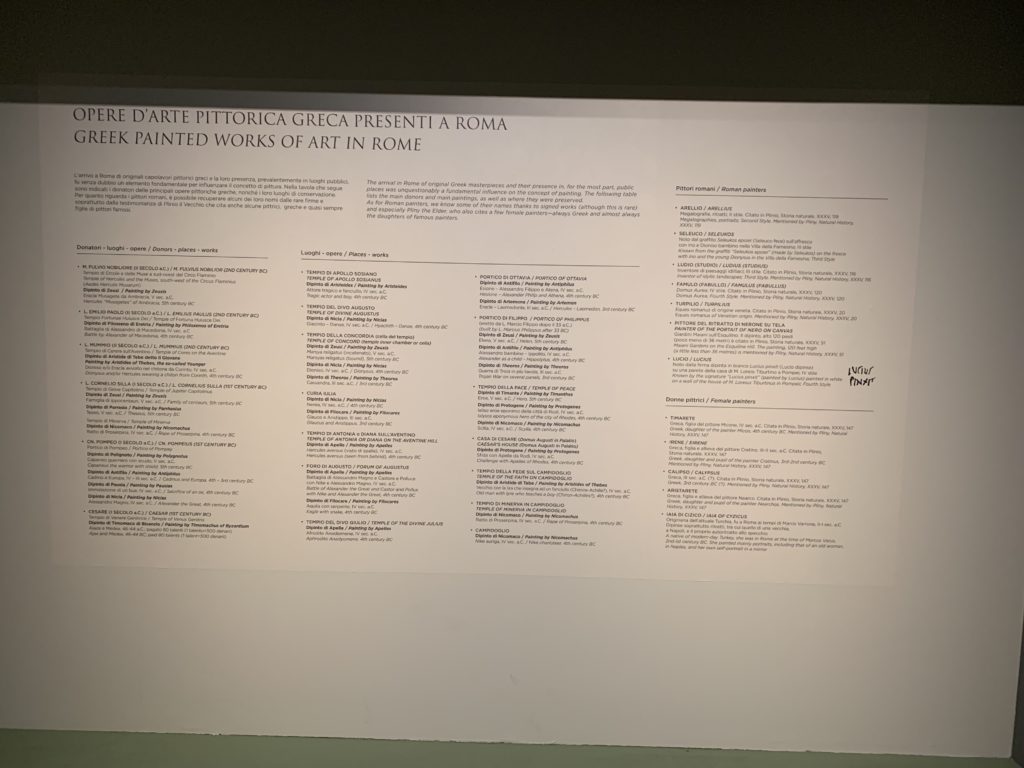

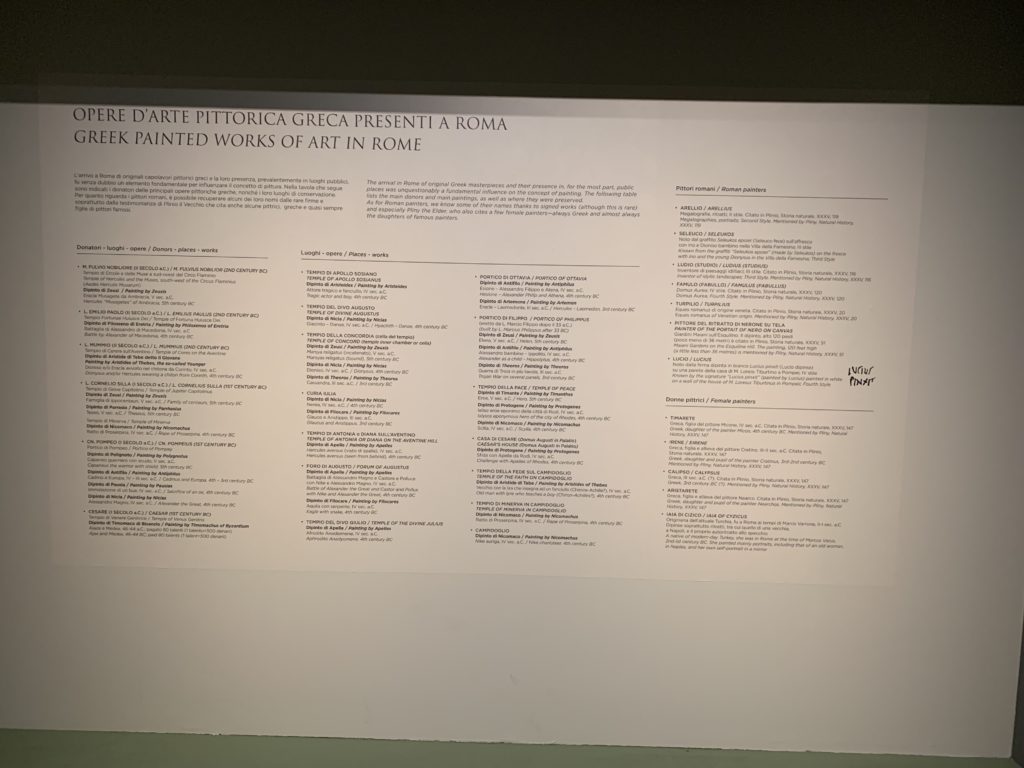

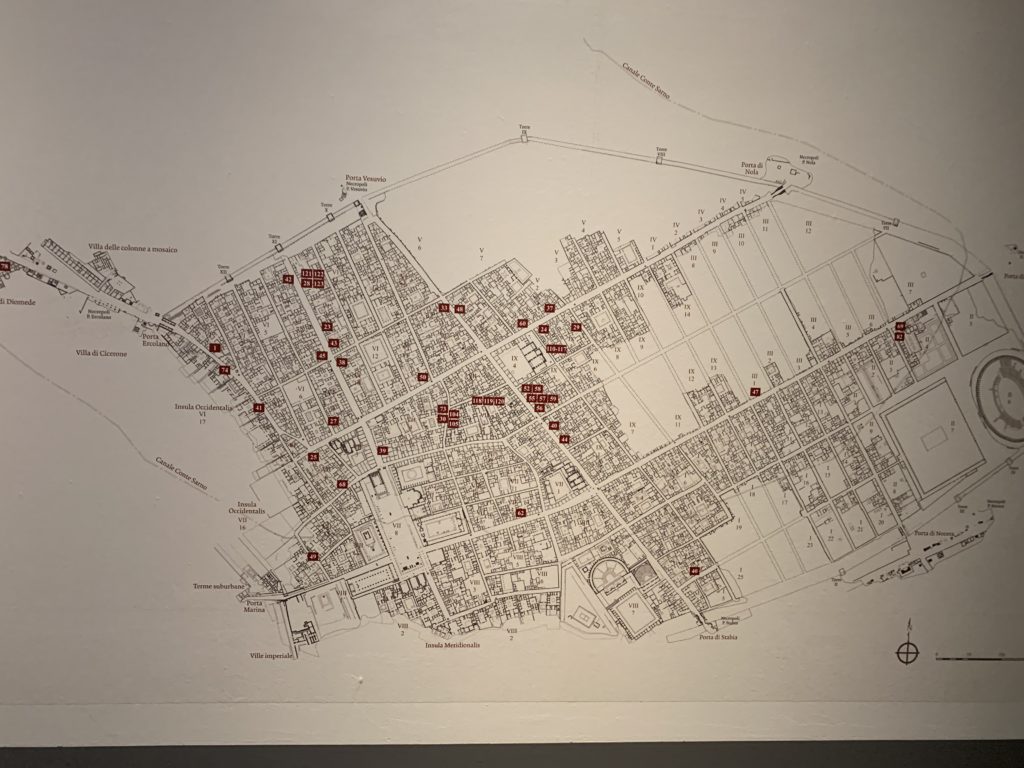

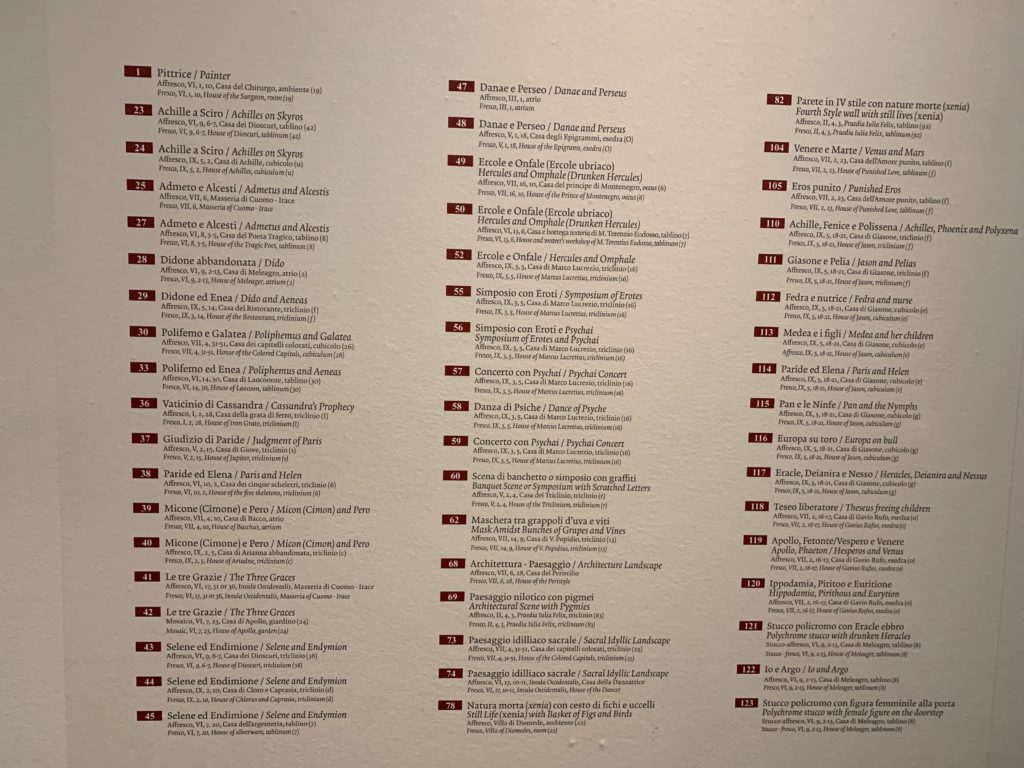

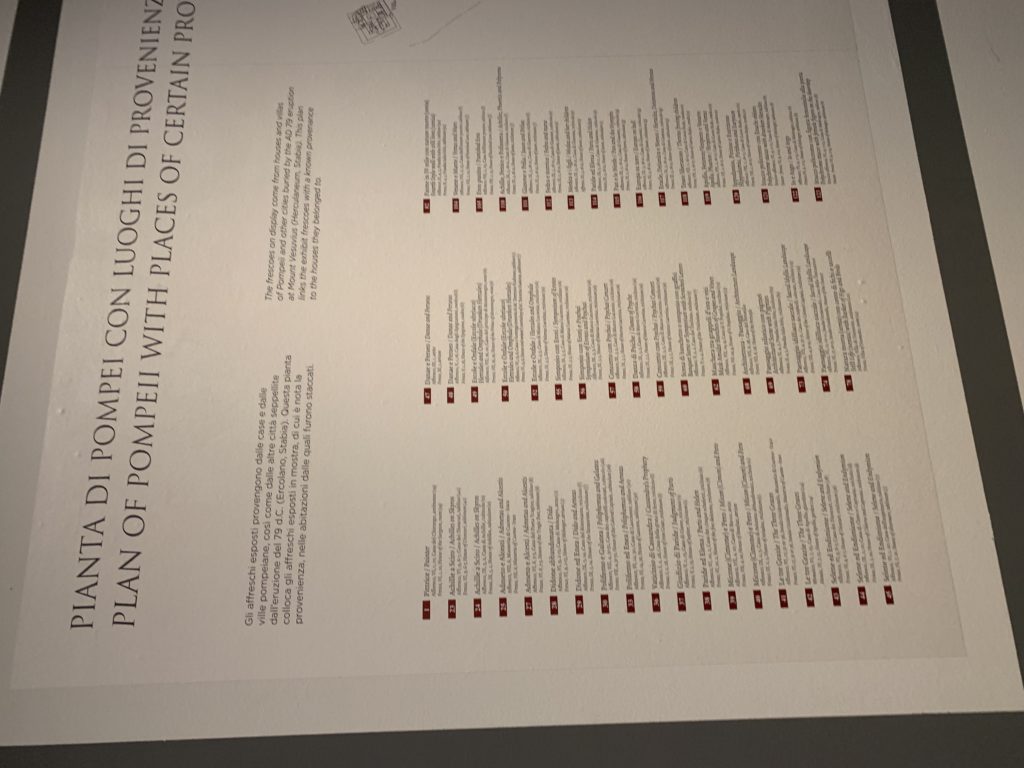

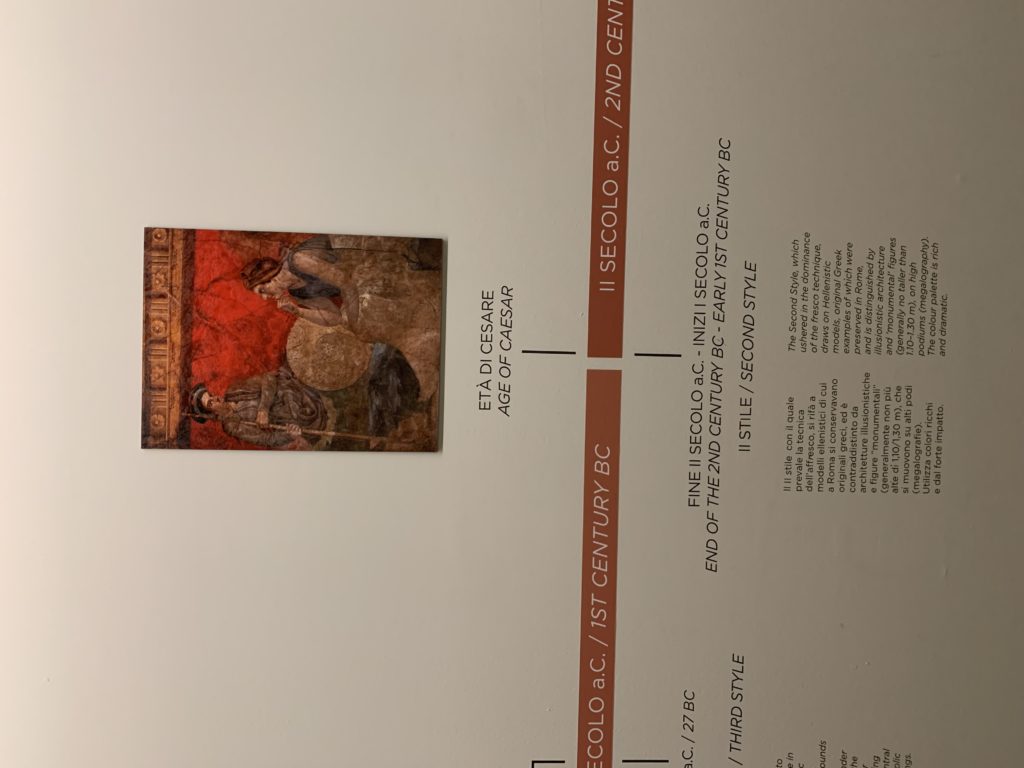

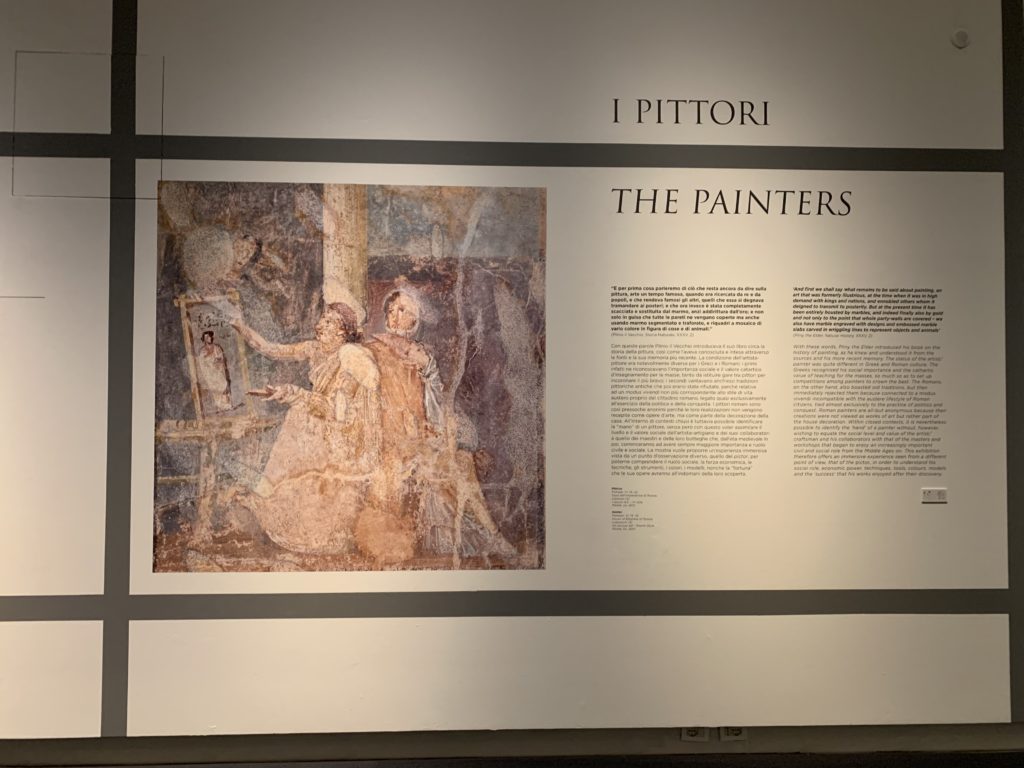

La mappa espositiva dell’apparato iconografico della mostra è il racconto dei ceti sociali romani e la loro sublimazione davanti alle divinità che, nelle pitture, sono dimorate insieme a loro attraverso le raffigurazioni iconografiche di contemplazione: un mondo onirico, proprio degli dei. La pittura romana, le sue fonti storiche rintracciabili nel V capitolo del libro settimo “De Architectura” di Vitruvio e nel libro XXXV. Ma l’innovazione della pittura è in relazione agli spazi abitativi delle domus, agli stilemi e modelli comunicativi, alle tecniche e all’uso del colore tra schemi e motivi decorativi delle residenze aristocratiche campane, che affondano nella pittura greca di età ellenistica e classica. La pittura delle pareti delle domus è fortemente ideologica, simbolica nella cronologia degli eventi soprannaturali che investono le persone che sono lì, e lì vivono e contemplano, in dialogo con gli dei. La casa, quindi, e il grande anfiteatro per mostrarsi, il palcoscenico delle aristocrazie, dove il ruolo dei pictores, di cui non sapremo mai i nomi, crea i sogni, i desideri, la protezione e la purezza di colore degli edifici partenopei. I pictores senza nome. La pittura di età romana tra il I secolo a. C. e il I secolo d. C. nei luoghi pubblici e nelle residenze private di Pompei, Ercolano, e Stabiae sigillati a seguito dell’eruzione del Vesuvio nel 79 d. C. Un evento drammatico che ha cristallizzato i modelli antropici delle comunità residenti, le attività sociali e politiche che vi si svolgevano fino a quell’evento calamitoso, in un paesaggio umano caratterizzato dal passaggio dal I secolo all’Impero.

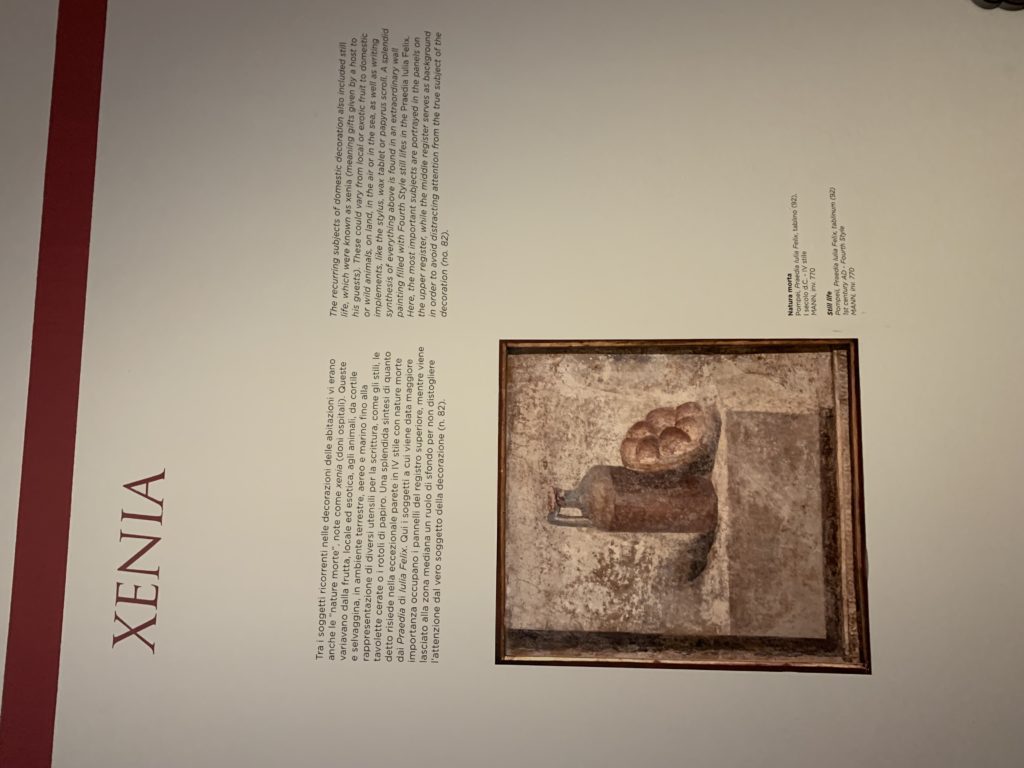

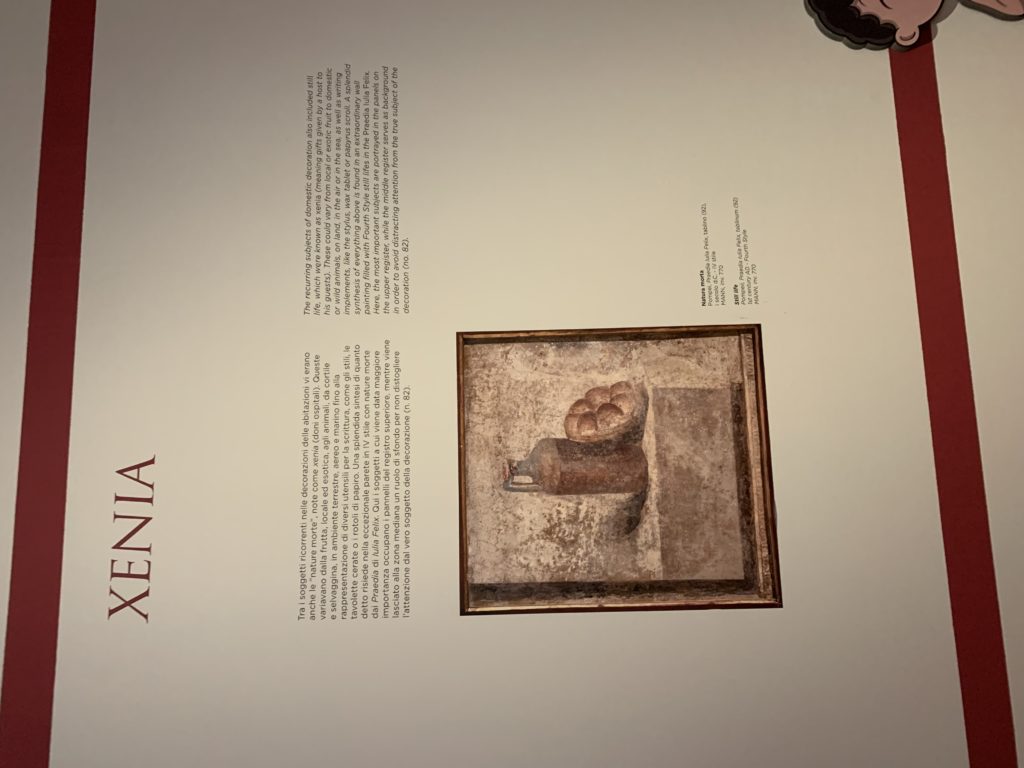

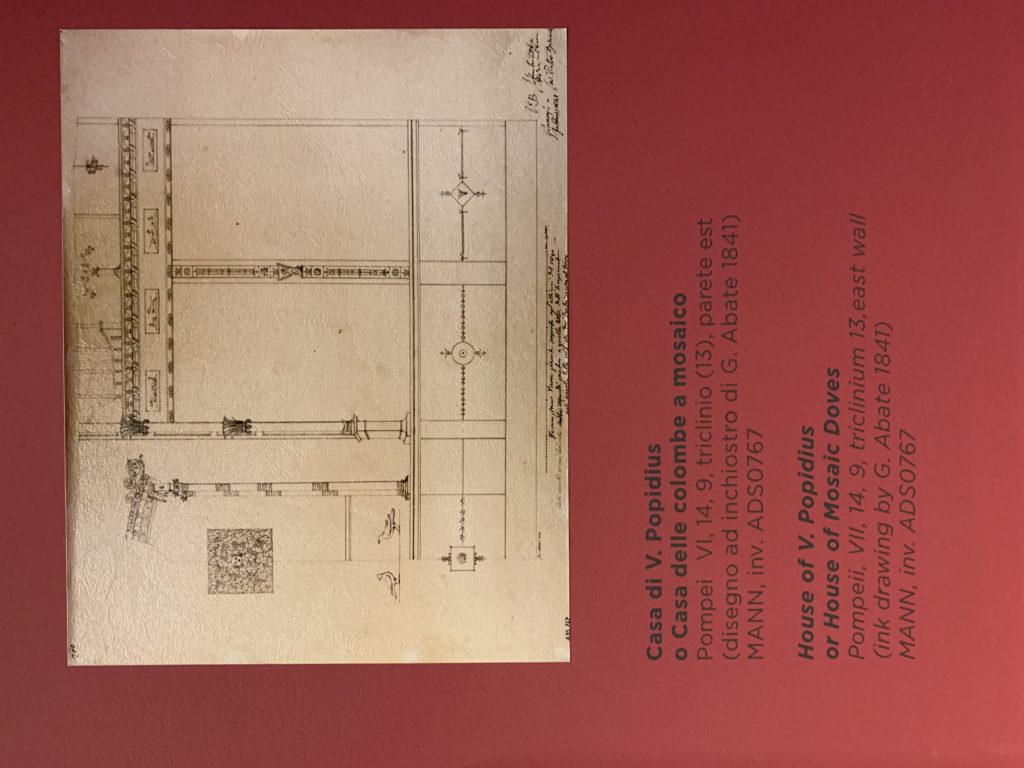

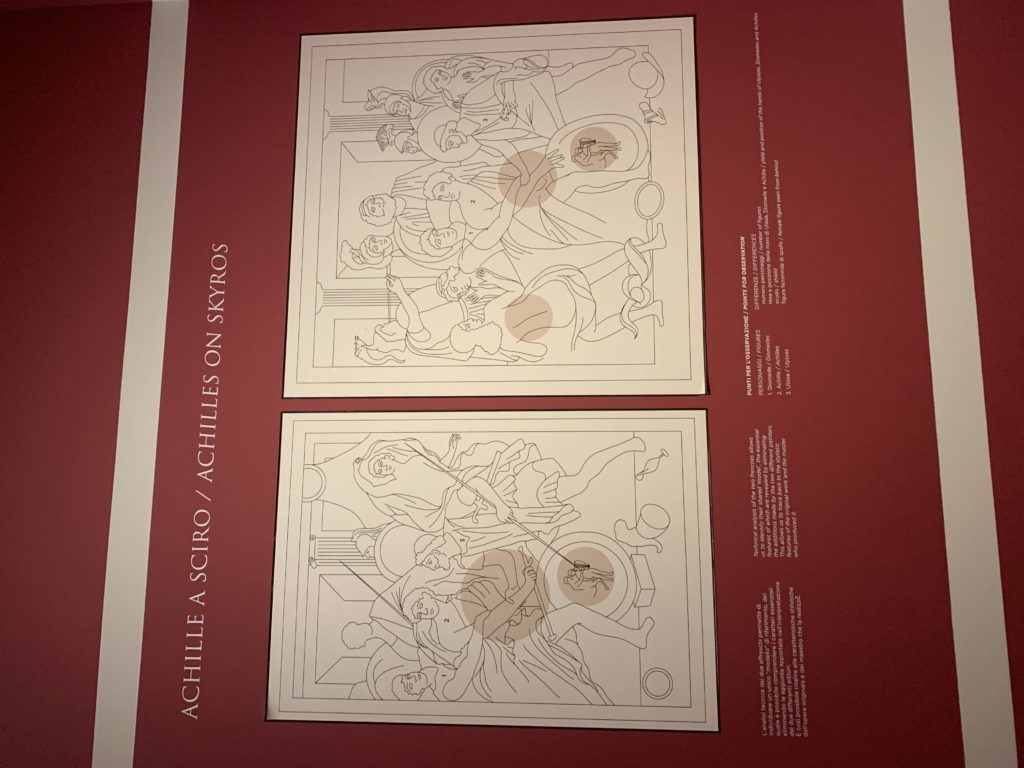

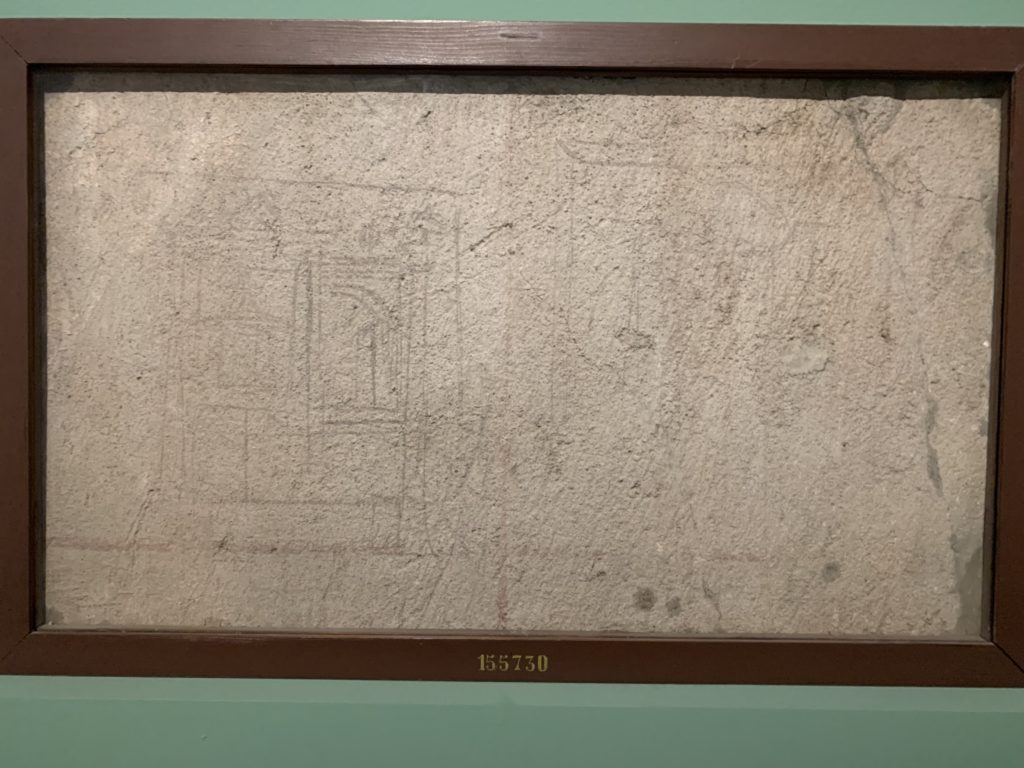

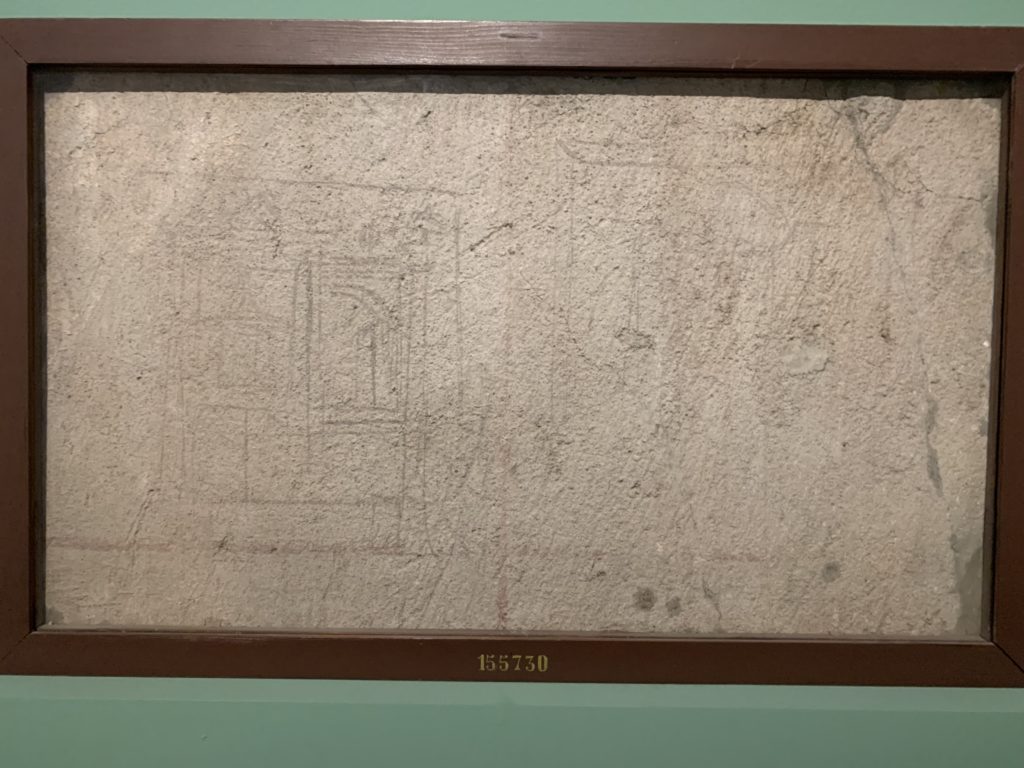

Ma bisogna salire al 1739, con Carlo III, e l’avvio sistematico degli scavi nell’area sommersa da ceneri e lapilli, ad iniziare da Ercolano con il primo reperto rinvenuto. L’allestimento della mostra “I pittori di Pompei”, presso il Museo Civico Archeologico di Bologna, si visualizza, narra e stupisce negli intonaci staccati e allestiti in cornici, provenienti dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli, e che costituiscono il nucleo dell’apparato iconografico dei quadri mitologici con i templi, le famiglie e i suoi miti, la vita quotidiana, la natura e il paesaggio urbano dell’area vesuviana.

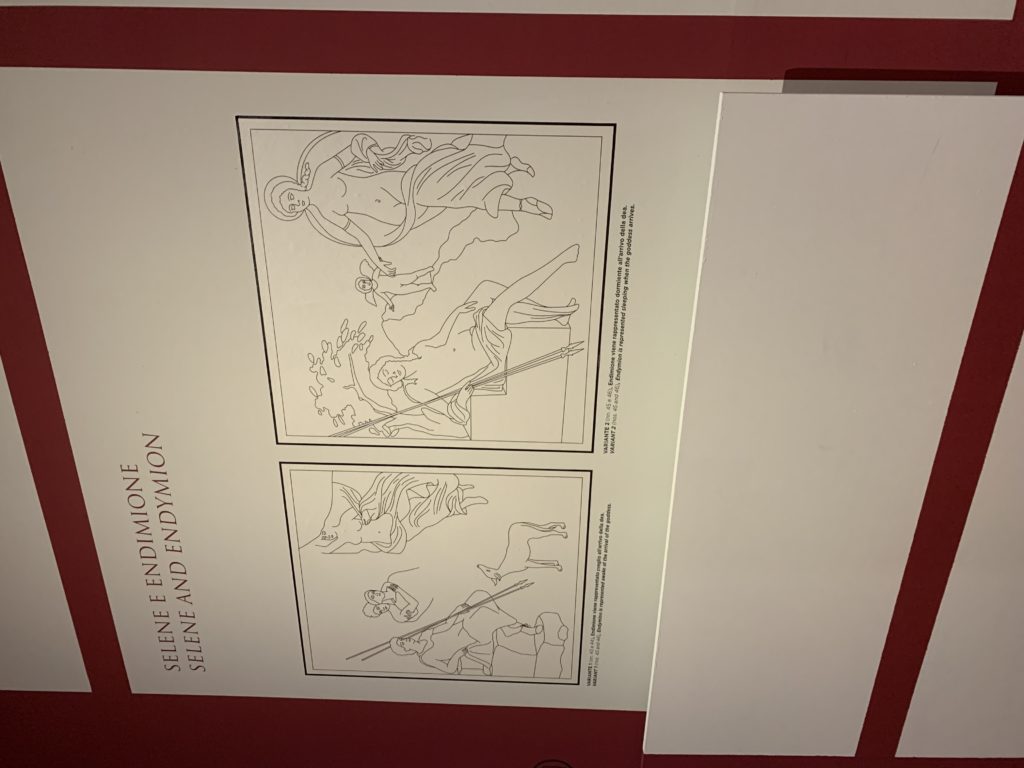

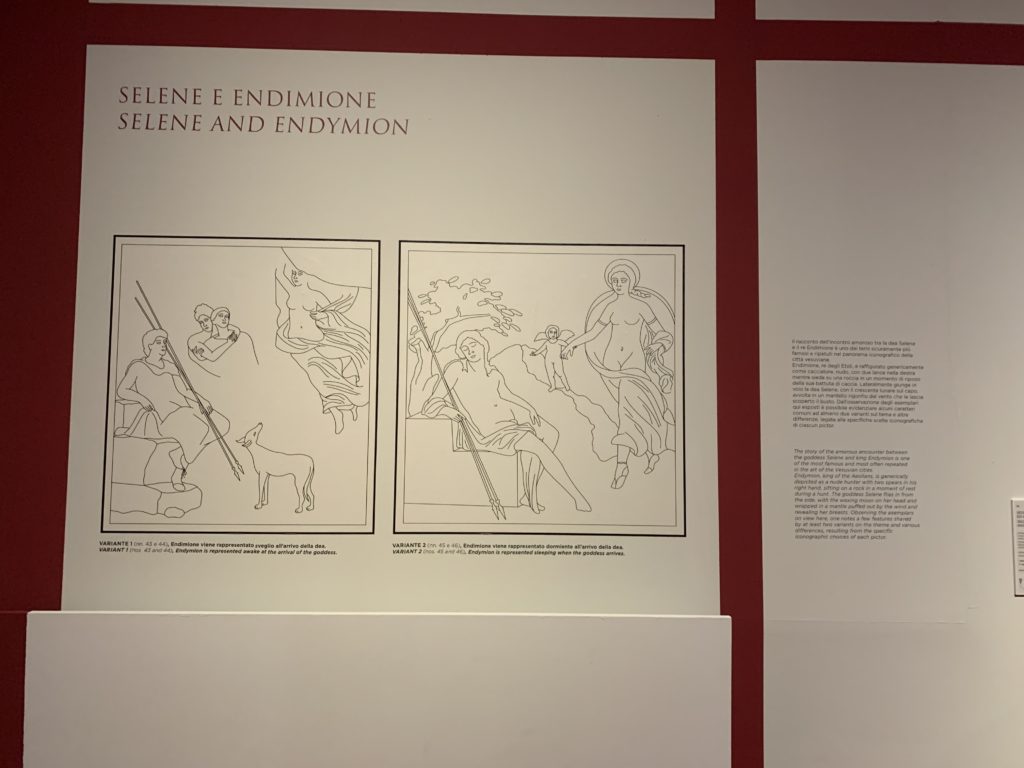

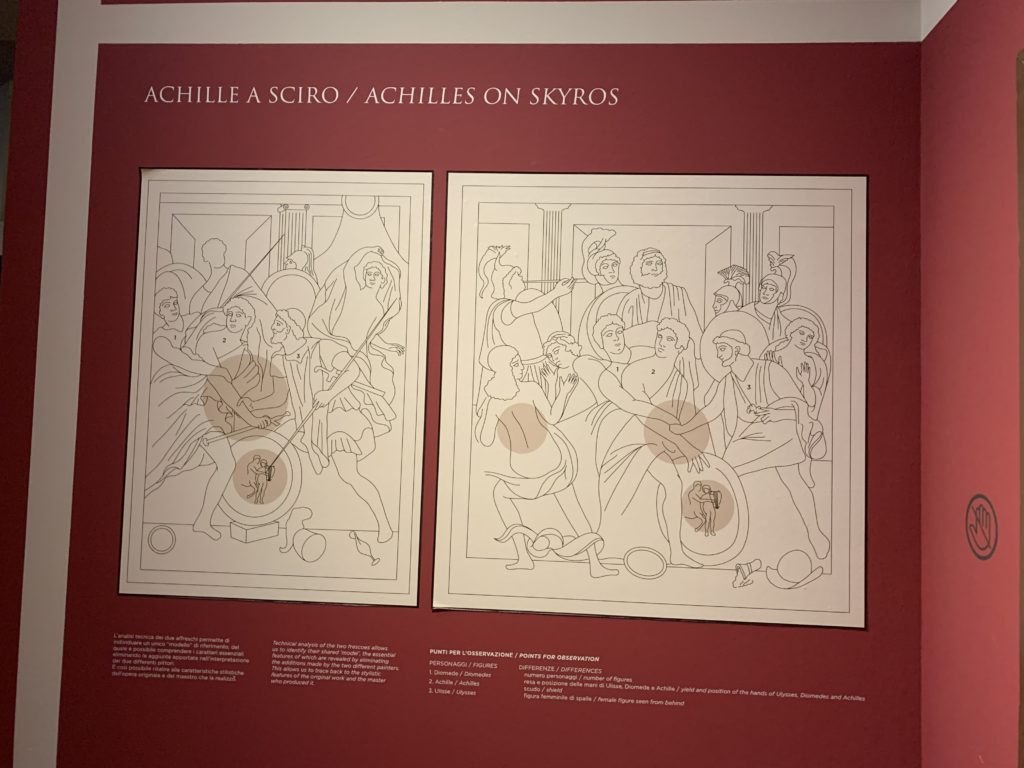

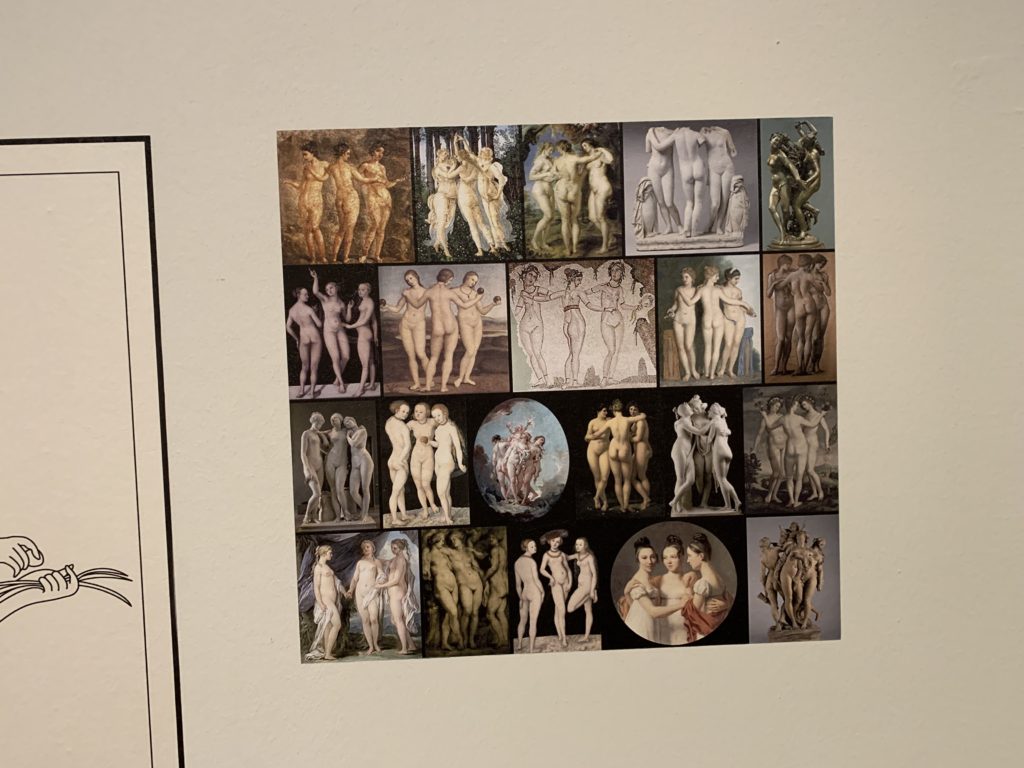

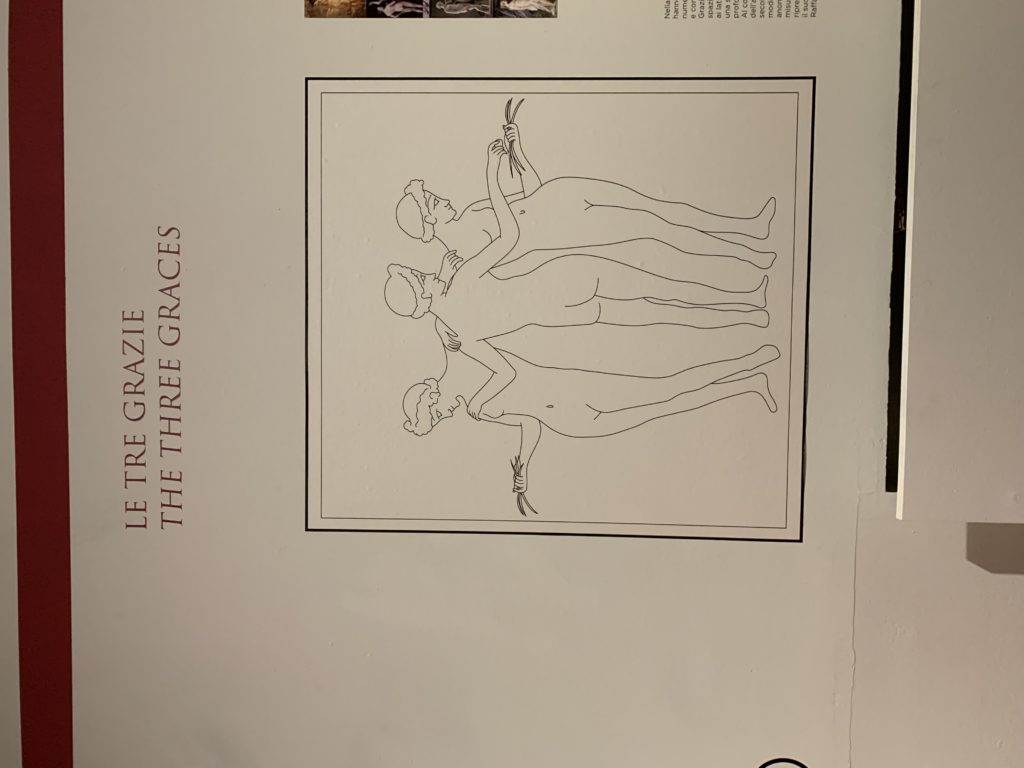

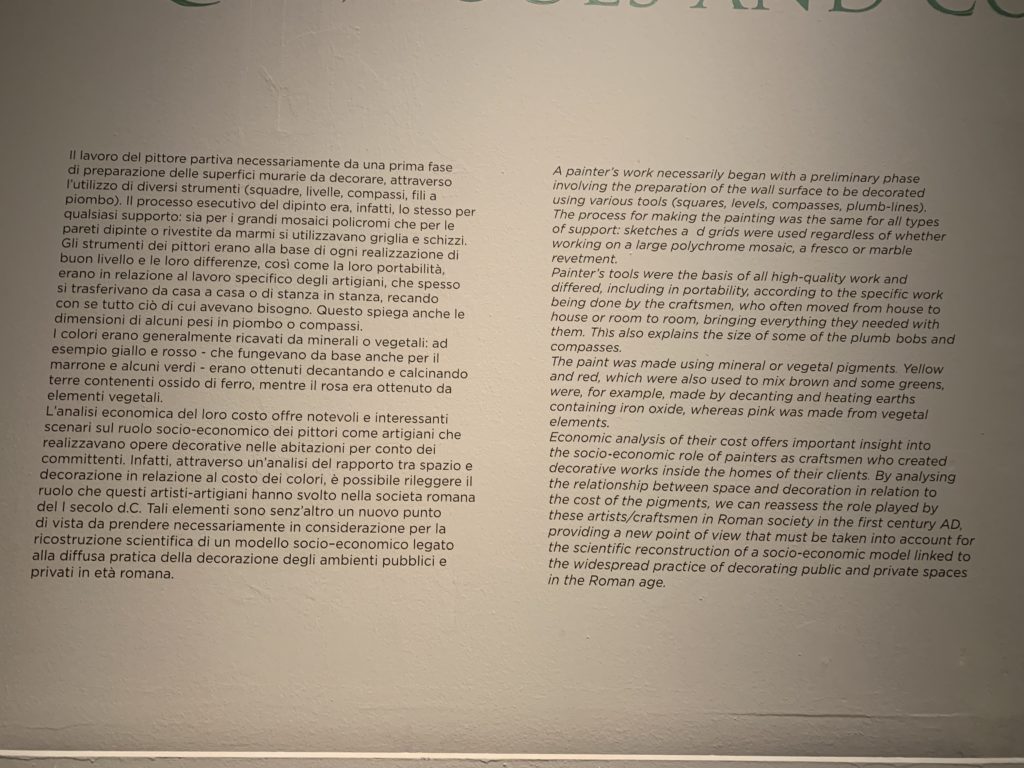

Tutto l’apparato iconografico delle committenze si muoveva, leggendo Plinio il Vecchio, in una concezione di artigianato modulare e seriale della narrazione epica, ciclico e quasi tematico da riprodurre, mutuato da altre domus sulle pareti intonacate e poi dipinte cromaticamente con una gamma di colori ben definiti. I pittori non avevano accesso a grandi considerazioni mediatiche per la loro persona, viceversa, le scene che realizzavano erano ben gradite. I pittori non vivevano l’apice di una carriera per la presunta maestria nel campo delle arti visive del tempo, in quanto semplici operai. Plinio diceva che dovevano, i Pictores, “Abbellire le pareti di signori e padroni negli edifici cittadini” e il pittore, continua Plinio il Vecchio, “era considerato proprietà dell’universo, cioè dimesso, a servizio, e pronto all’uso, non appartenente a nessuna categoria aristocratica e di censo che poteva garantire rispetto e protezione. Nessun vanto quindi, ma umili servitori.

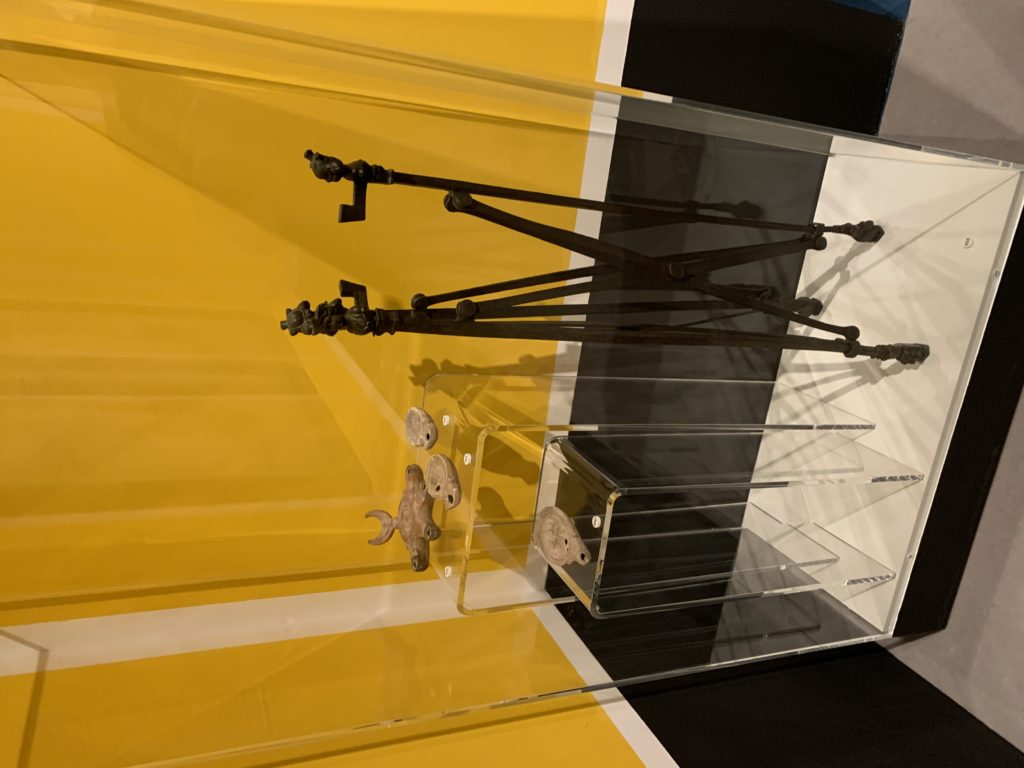

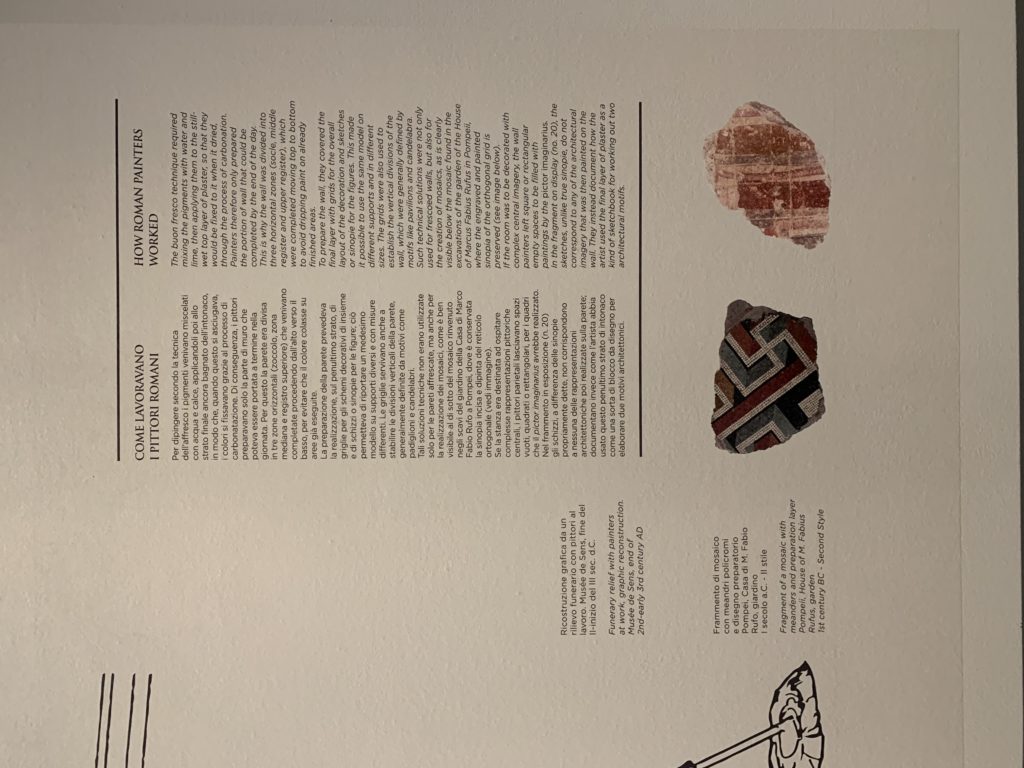

Le città di Stabiae, Pompei ed Ercolano seppellite dalla lava del Vesuvio, hanno conservato in situ gli spazi funzionali della collettività, le metodologie applicative della pittura murale con le sue tecniche di intonaci a fresco, insieme all’anonimato dei pittori e delle maestranze al seguito, compreso il cantiere creativo dentro le case. Poiché, come detto, la loro categoria umana non aveva un riconoscimento sociale, ma era pari a un mero esercizio stilistico e decorativo.

Per li patriziato romano la società dei pittori era relegata alle fasce più basse della comunità romana: erano schiavi, liberti, che non potevano aspirare alla vita sociale della politica. I pictores, quindi, artigiani dotati di talento come vedremo, ma chiusi nel proprio ambito sociale basso, senza potersi emendare. Loro, nelle botteghe, tuttavia, progettavano veri e propri quadri visivi di un artigianato specializzato, esclusivo.

I temi iconografici e iconologici, oltre che riflettere un mondo sistemico a cui aspirare in relazione con l’immortalità degli dei, ponevano l’accento dell’arte pittorica come entropia della cultura romana: identificazione dei potentati locali, clan di appartenenza delle matrone, prestigio consolidato.

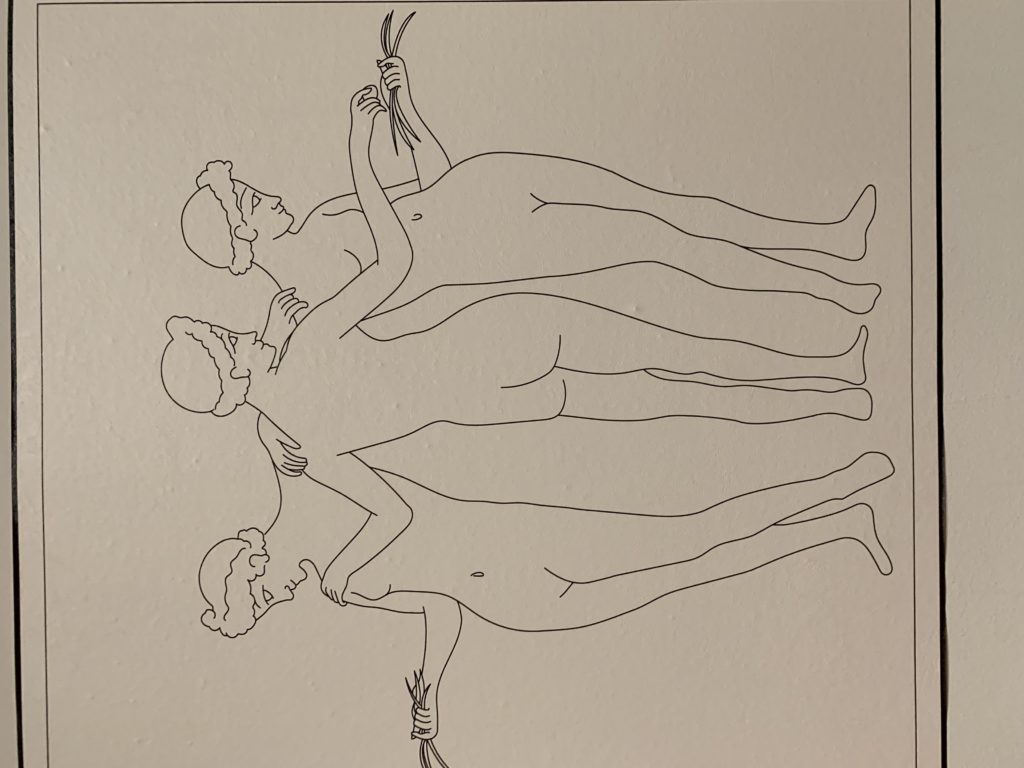

Nelle superfici affrescate chiaroscurali, le pennellate, particolari nel loro timbro e scivolamento del pennello, meticolose e seducenti raffigurazioni, i virtuosismi nel dipingere i personaggi, le ombre ricercate oltre l’allegoria, la profondità e una sorta di prospettiva intuitiva, il corpo e la fisicità dei personaggi dipinti, le scelte cromatiche, i colori e le mescole a disposizione nella gamma dei colori, le pennellate con il bianco sui volti a cercare le sfumature per dare movimento e tondeggiare gli stessi volti nell’espressività fino a quegli occhi spalancati su un mondo surreale, dilatati, quegli occhi che cercano invano una risposta al mondo che hanno costruito.

E infine ci piace pensare a Giotto e Masaccio, loro in particolare, e anche altri autori, che non hanno potuto vedere e riflettere le pittura murali di Pompei, queste opere che abbiamo davanti nella mostra, magari potevano disegnarle e memorizzarle per gli affreschi a loro commissionati nel Medioevo e nel Primo Rinascimento. La ragione. Nelle pittura romane, spesso, alcuni personaggi sono dipinti di schiena, con le spalle evidenziate sull’osservatore che guarda l’opera, e davanti a questi personaggi raffigurati uno scenario aperto, architettonico o paesaggistico, significante dello spazio, il concetto di volume che si apre , la volumetria che si sottintende, il vuoto d’ambiente per intenderci, come raggiunto e conquistato da Giotto ma molti secoli dopo nel “Compianto sul Cristo Morto”, Cappella Scrovegni – 1303-1305 , che destò molta impressione e stupore per chi aveva osato tanto: personaggi di spalle davanti a Gesù, poiché lì si determina un’atmosfera volumetrica. Oppure Masaccio “La Crocifissione”, anno 1425, con la Maddalena di spalle a piedi della Croce. I due grandi autori, ma solo per citare loro in una cultura diffusa che verrà dopo, vogliono quindi intendere profondità, prospettiva subliminale, concezione dello spazio, volume visivo percepibile così come nella cultura romana degli affreschi romani: il tentativo di dialogo, ci piace pensare, il tempo e lo spazio che si avvicinano, la memoria, adesso, nei nostri dintorni di conoscenza e comparazione, riconquistata, in due scuole di pensiero delle arti visive distanti centinaia di anni. Nel parleremo con gli studenti del liceo “Cotugno” dell’Aquila.