Le targhe che luccicano a distanza. La notte del tappeto di stelle alpine. In tre puntate il passato e l’attualità della montagna.

lunedì 23 luglio 2012 19:49

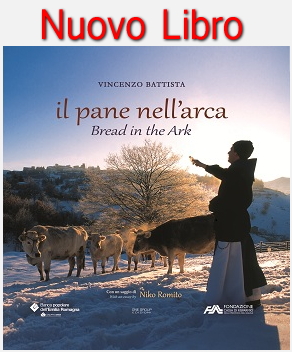

di Vincenzo Battista

Sulla cima del Gran Sasso c’è una targa che ricorda una bambina di 14 anni.

Anno 1975, mese di giugno. La cima di Corno Grande, la vetta Occidentale. Padre e figlia si sono avviati, ma il tempo volge al peggio, le nubi si addensano e come predatrici ruotano, avvolgono, disegnano spirali cupe che sembrano scuotere le falesie di roccia; spinte dal vento la cima rapidamente si scorge per poi scomparire.

Sì, uno spettacolo, che cambia repentino e mai uguale anche per loro, vicentini, in marcia lungo il sentiero che anch’esso cambia colore: dalla forte luce degli squarci di sole sulle rocce, al buio premonitore, nella marcia, lungo il sentiero di avvicinamento, dove sono stati sconsigliati di andare su, di salire, dai gruppi che rapidamente rientrano ma, nonostante i loro inviti a desistere diranno più tardi, ma molto più tardi, salgono per la “Normale” di Corno Grande nelle braccia della bufera, adesso fortissima, che li avvolge, spaventosa li avvolge, famelica, aspetta, cerca e vuole il suo tributo.

E’ notte quando la bambina muore in braccio al padre. Salvatore Corsi, ex del Sagf, il Soccorso alpino della Guardia di Finanza, racconta.

I soccorritori invece sono saliti per la Direttissima, forse per guadagnare tempo, e subito il padre è avvistato: si era spostato per cercare di scaldarsi. E’l’alba quando lo hanno raggiunto, sotto un raggio di sole penetrato nella nebbia. Lui sta male, in stato confusionale, continua a ripetere che la bambina gli è morta tra le braccia, dà segni di assideramento, è perso. Poi, tra gli ancoraggi è stato calato per la Direttissima, con la barella, giù, fino al Sassone, molte ore dopo; la bambina, invece, dentro il sacco – salma.

L’uomo è disperato. In una giornata di inizio estate, in quota, le condizioni meteo sono cambiate e poi la bufera: vento impressionante che taglia il respiro, neve e nebbia. ‘Non lo dimenticherò mai’ dice Corsi. Giaceva, la piccola, come se si fosse addormentata, ma era morta, assiderata. ‘Io – continua – ero appena sposato, con noi c’era gente che aveva i figli piccoli, come lei; per noi è stato uno spettacolo devastante’.

Venivano dal nord, conoscevano l’escursionismo, pensavano che il Gran Sasso fosse una montagna facile, eppure è finita così. Per chi va sui sentieri, spesso tornare indietro è difficile e inspiegabile, diventa per molti irragionevole voltare le spalle alla montagna, si è prigionieri dei “primati” personali, a tutti i costi, ‘è lui – continua Corsi – con sé aveva anche una bambina.’.

Non vorremmo mai trovare le targhe, in montagna. Quando qualcosa comincia a luccicare a distanza, sotto il sole che ne riflette i bagliori, il disastro di una vita si annuncia, anche qui sul Gran Sasso, dove nuvole e vette s’incontrano, sullo sfondo di una fascia d’azzurro del mare Adriatico: tutto sembra volgere a questo spettacolo unico, che va in questa direzione, per lo straordinario fascino dell’ambiente essenziale che ci circonda. Ma non è così.

Quelle targhe sono cicatrici di un totem, il Gran Sasso, che non rimarginano; incisioni profonde, degli uomini e della montagna. Dal passo del Cannone iniziamo l’ascesa su Corno Piccolo, insieme a questo tragico racconto che ci portiamo dietro dentro la vasta e poco conosciuta Riserva di Corno Grande di Pietracamela: 2200 ettari, tra torrioni, guglie e pareti altissime che scendono dai blocchi calcarei come le colate di una candela. “Nascosto”, come una conchiglia, il ghiacciaio del Calderone, sempre più “stretto” il più meridionale d’Europa. La riserva, istituita nel 1991, continua fino a Campo Pericoli, Val Maone e giù, nella valle di Rio Arno in un ambiente carsico, quasi lunare, che con concede nulla, se non ad uno sguardo che sappia cogliere il valore e i limiti delle proprie capacità.

Terminato il suo lavoro, quello di aver indicato la strada ai Re Magi, la giovane stella cometa vagò nel cielo, intorno alla terra, scrutando un posto per riposare, per scendere, ma non lo trovò. Continuò a girare per lungo e per largo fino a quando non vide una catena di monti, lunga, che separava due versanti: un grande altopiano coperto di neve d’inverno e verde smagliante d’estate, attraversato da greggi al pascolo, il primo; boschi di faggio fitti fino oltre le sue pendici e il mare che si scorgeva all’orizzonte, nell’altro versante; entrambi abitati da piccoli villaggi con case rispettivamente di mattoni (a nord) e di pietra (a sud).

Luoghi di pastori, boscaioli e contadini che vivevano in questa lunga dorsale estesa per molti chilometri, costituita da un antico ghiacciaio, picchi e torrioni di rocce che svettano al cielo, ma anche da prati fioriti, acque, piccoli laghi popolati da cavalli, mucche e pecore degli accampamenti pastorali che si illuminano di notte alle pendici della grande montagna appenninica. Allora decise. Quello era il luogo.

La stella scese dall’immensità del cielo e si posò su una roccia, ma per il freddo si coprì con una pelliccia bianca con sfumature leggere sull’azzurro, una peluria sottilissima come i suoi raggi uscì dal fiore e si trasformò in fili d’erba, affondò le sue radici e rimase lì, per sempre: era diventata la Stella Alpina.

Di notte, narra la leggenda, tutte quelle stelle, come un mantello luccicante in migliaia e migliaia di riflessi, richiamano e pulsano, con la luce bianca, l’oscurità dei rilievi montuosi. Lì gli alberi non proiettavano l’ombra sulle splendenti stelle, le pecore non le brucavano e gli uomini giurarono solennemente, di fronte a quell’evento, che l’avrebbero amata e rispettata: sarebbe diventata un simbolo tra la terra e il cielo, e mai e poi mai, strappata dal suolo. Per veder quel mantello, sul Monte Tremoggia, dovranno trascorrere ancora alcune ore, possiamo solo immaginarlo, ma ci arriveremo, ancora lontano da noi, su questo orizzonte incerto e mutevole, che si alza e si abbassa, cambia continuamente, ma con punti certi, le creste del Prena e del Camicia che ancora perdono i profili e finiscono mescolate nella foschia, ai vapori, alle nebbie che risalgono i canaloni, si avvitano e poi scendono: uno spettacolo unico nel sentiero geologico del “Centenario” che percorriamo in direzione W-E, uno dei tratti salienti della geologia del Gran Sasso, uno spettacolo dai caratteri morfologici di oltre 230 milioni di anni, un “fossile”, una sorta di lunga cresta di dinosauro poggiata al suolo, cha ha dato forma al paesaggio e ne ha determinato il microclima, alzato, disteso e arcuato com’è, per l’azione dei ghiacciai , il carsismo , la natura dolomitica delle rocce, l’azione dell’acqua che modella il suolo in ambienti diversi e contrastanti che ci sovrastano, imponenti, quasi da racconti fiabeschi quando entriamo nelle forre del Prena. Così ci appare la catena appenninica orientata nella sua essenza, lungo il sentiero di cresta del “Centenario”: un “viaggio” metafora della montagna dell’anima, per guardare con occhi diversi e misurarsi, appunto da questo osservatorio particolare, faticoso e a tratti da arrampicata, unico dell’intero Appennino, da cui non ci si può nascondere. Un viaggio subliminale, conflitto tra il “mondo” esteriore, della fatica, della “conquista”, dell’ascesa e quello della memoria, che si avvicinano e si sovrappongono. Tutto questo può diventare il “Centenario”, un sentiero intimo, di narrazioni, da scoprire.

(Terza e ultima parte)

Fotografie di Vincenzo Battista