La narrazione del paesaggio. La tradizione orale e la sua forza descrittiva.

Le rilevazioni.

Testo e fotografia di Vincenzo Battista. Alcuni brani utilizzati per il

volume ” Fontecchio, immagini e narrati”. Edizioni Comune di Fontecchio.

La ricerca della fonte orale nel paesaggio, commisurata purtroppo da una realtàˆ che muta, riduce la presenza antropica, e quindi il senso stesso della comunità locale. Lentamente, ma inesorabilmente, questa “storia orale” subisce una mutazione nel suo tessuto sociale, si distacca, attratta dalla città capoluogo di regione posta solo a pochi chilometri, disperdendo unità culturale e identità locali.

I brani.

Durante la pasquetta e la befana, i ragazzi andavano in giro con una calzetta. Bussavano alle case e chiedevano un pugno di ceci, uno di sorbe secche, le meletustelle, le mele piccole. Chi dava un centesimo e chi niente. La sera del cinque si riunivano, bussavano, entravano, e dicevano : “Abbiamo saputo che hai ucciso il porco; se mi dai la salsicella te la canto la pasquarella. La salsicella non me la dai, tanti chiodi stanno a sta porta, tanti diavoli ti si portano”. I ragazzi cantavano questa pasquarella vicino alla porta delle case. Era una ricchezza allora avere un pezzo di salsiccia. La recita della pasquarella continuava: ” Voglio la pasquetta, che tu sia santa benedetta, e domani e la befania. Chi entra in questa casa sempre Dio ci sia. O con una ginestra o con un fiore in testa. Affacciati a sta finestra che è nato un bel fiore…”.

Le famiglie vivevano un giorno in montagna e un giorno a San Demetrio né Vestini; un giorno si facevano le frasche nei boschi e un giorno si andava a venderle a San Demetrio né Vestini, Fossa, Casentino, Monticchio. La forestale vigilava, ma la legna si tagliava di nascosto. Le famiglie dovevano vivere. L’assegno civico si dava, allora, anche per due ore, e quello che tagliavi, tagliavi.

Alla montagna si tagliava la legna e si metteva alle Pagliare. Quando faceva la neve bisognava andare con la pala per aprire la strada da Fontecchio fino in montagna, e poi prendere le frasche e portarle in paese.

La legna si lasciava alle Pagliare per risparmiare tempo perché si trovavano vicino al luogo del taglio. A tempo perso, si diceva allora, a “recupero”, si andava alle Pagliare a prendere la legna e si portava nelle case a Fontecchio. Si dovevano spalare anche due metri di neve per aprirsi il sentiero. La strada l’aprivano i proprietari delle casette delle Pagliare. Si mettevano d’accordo.

Si appendeva la calzetta al camino. Avevo tre figli e mettevo tre calzette. Ci mettevo dentro le sorbe, le mele, qualche chicco d’uva, il granturco, due fichi secchi, i carracini, le noci, le mandorle. La calzetta si preparava la notte e il giorno dopo i ragazzi si spartivano i doni. Era la tradizione della befana. Il mignaccio, il sesso del maiale, veniva appeso in cucina; si scaldava al fuoco e si pulivano le scarpe: era il grasso.

A San’Antonio si portavano gli animali in piazza per la benedizione. Chi aveva l’asino buono si stava, chi aveva quello cattivo doveva andarsene.

Con le vacche, asini e muli si riempiva la piazza di Fontecchio.

Si facevano le croci sulle spalle degli animali e si tagliava il pelo a forma di croce.

A Piedi le Vigne, alla contrada, si trova una montagna di pietre costruita dai contadini con lo spietramento dei terreni. Nel 1944 prendevo le vaccine e andavo ad arare le terre; prendevo la falce e andavo a falciare; raccoglievo l’erba, l’attaccavo ai “riti” e la trasportavo con l’asino. Dovevo attaccare la vigna, irrorarla con la pompa, seminare, potare e mietere il grano: dalla mattina alla sera. Mio figlio piccolo lo lasciavo a casa.

Una giornata a mietere il grano costava cinque lire. Il lavoro si scontava.

Mio suocero stringeva i manoppi, li riuniva; metà se li mangiavano le formiche e metà li rovinava la secca. Quando si ventilavano, per separare il grano dalla pula, non restava niente.

Il fornaio si procurava la legna, in montagna. Le donne gli davano la “pannatora”: un chilo di pasta per pagare le spese. Io facevo cinque o sei pagnotte. Quando il fornaio vedeva che la pasta era poca, la buttava a terra… poi la raccoglieva e io dovevo aggiungere l’altra perché era poca. Lo faceva a chi gli dava poca pasta.

Il fornaio preparava anche due forni al giorno. Allora si faceva la sottoscrizione per chi doveva andare a cuocere il pane.

Con diciotto chili ci facevo una settimana. Qualcuno ci metteva anche le patate che si mettevano dentro la massa. Il pane con le patate rimaneva umido all’interno. Una volta ho dovuto buttare sette pagnotte. Passavo per una via e una persona ha buttato dalla finestra lo sterco che è finito nell’ impasto. Sul pane ci facevamo anche il segno di croce con il coltello.

Il sapone si faceva con il grasso di maiale. In una caldaia si mischiavano le ossa, la soda, il grasso; bolliva, e poi si doveva girare continuamente. Si metteva poi in un piattino e se gelava andava bene, altrimenti doveva ancora bollire e diventare solido. Il sapone si tagliava in pezzi.

In una caldaia si metteva anche la cenere, l’acqua e i panni. La cenere scendeva, si posava. I panni si rischiaravano e si sbattevano sopra una pietra del fiume Aterno.

Il latte si riscaldava, si metteva il quaglio, si faceva la bella “Santa Croce”, un segno di croce: era un’usanza antica, e poi si preparava il formaggio

La vigilia di Natale si preparavano le pizze fritte. Mettevi un ciocco nel camino, dicevi un Padre Nostro a Gesù Bambino. Dopo buttavi un bicchiere di vino al fuoco e mangiavi la pizza fritta, il baccalà. Dovevi inginocchiarti davanti al ciocco del camino e qualcuno della famiglia versava un bicchiere di vino. Gli antichi facevano così, era un’offerta a Gesù Bambino.

Rosati Maria Diletta, classe 1917. Fontecchio, 4 gennaio 2003.

Nel lavoro in campagna le donne lavoravano come gli uomini. Io andavo a fare le frasche. Bisogna saper tagliare con l’accetta. Con la compagnia si andava a piedi nei boschi delle Pagliare. Non potevi tagliare niente; se la forestale ti prendeva con la roncola, faceva le contravvenzioni. Potevi prendere solo la legna che cadeva dalle piante, le frasche secche. Le fascine pesavano anche cinquanta chili. Si mettevano in testa; eravamo robuste noi donne. Per salire alle Pagliare era faticoso, ma a scendere con la legna andava meglio. Si saliva da Fontecchio e alle sette dovevi trovarti lì perché poi cominciava a fare caldo. In autunno si partiva da Fontecchio, alle quattro, le cinque di mattina. Ti dovevi riposare alla Schiazza Liscia. Dalla Croce, una località, ci voleva un’ora a scendere.

Le frasche si riportavano al fiume Aterno. Si diceva a smesare, che significa, che il fascio di frasche veniva diviso a metà; poi si aspettava l’arrivo dei parenti al fiume per riportare la legna al paese. Si saliva dalla chiesa della Madonna della Vittoria. Con la legna buona si barattavano le patate, i fagioli, a Fossa. Due coppe di patate (venti chili) si cambiavano con una soma di legna (quaranta chili); oppure cinque chili di fagioli o due stoppelli di fagioli. Si andava con l’asino. La ricchezza di Fontecchio era nel baratto con Fossa, Casentino, San Eusanio. Loro erano poveri di legna. A San Demetrio né Vestini ci davano invece i soldi. Anche le noci siamo andati a cambiare a Rocca di Mezzo. Si passava per Campana, Terranera; ci volevano oltre due ore per arrivare. Con il ricavato delle noci si pagava la fondiaria. Allora si toglieva l’erba dal grano, si mieteva a mano e si doveva andare a riprendere con l’asino il grano, con le caie, e caricarlo sull’animale.

Le donne dovevano spietrare i campi. Gli uomini zappavano e noi toglievamo le pietre: le portavamo dove si facevano i muri a secco. Le pietre più grandi sotto, alla base, e quelle più piccole sopra. Quando si spietravano i terreni si costruiva il riparo in pietra, le grotte dove i contadini si riparavano quando pioveva. Mio padre ha costruito una grotta: si scavava prima il terreno e si metteva una fila di pietre che cresceva fino a coprire la grotta. Bisognava portargli le pietre con le ceste di vimini lavorate con piante gentili di nocciola fatte seccare. Non si potevano fare a primavera perché iniziavano a crescere. Si costruivano quindi in autunno, quando la pianta è morta. Mio padre faceva anche i cesti. Il macero di Piedi le Vigne è stato alzato con lo spietramento delle campagne. Molte volte bisognava andare a riprendere la terra che le piene, l’acqua dalla montagna, portava giù a valle. La terra, a valle, era protetta da un muro di pietre a secco ma spesso non reggeva.

Mio padre ha dovuto rifare anche un argine con la pietra a secco lungo il fiume, perché l’acqua ha mangiato la terra. Poi ha piantato i pioppi e il terreno è stato protetto. Per rifare gli argini si dovevano prendere le pietre anche di due quintali e trasportarle lungo il fiume per reggere i terreni.

Per arare si accoppiavano le vacche di diversi proprietari. Questo lavoro l’ho fatto anch’io. Con una mano dovevi spingere l’aratro e con l’altra guidare le bestie.

Mio padre seminava con le vacche. Se il terreno era scosceso dovevi stare attento, tirare la fune e guidare gli animali. Se sapevi arare, i solchi venivano dritti.

Si andava a giornata, a Opi Fagnano. Ci alzavamo alle quattro e tornavi la sera. Nel 1941 davano cinque lire a giornata, una nichella. Con una soma di legna a San Demetrio né Vestini, quattro fasci di legna, ti davano quattro lire.

Una canzone diceva : “Se cali da San Pio, piano piano, Fontecchio nostro ti fa sognare, se cali dalla strada nazionale trovi un’aria che ti fa trasognà. Le quatrane stanno sempre a passeggià e a sognà, con una voce bella che te fa sognà. Quando è bello Fontecchio nostro non puoi capì. Se lo vedi adesso ti piace di più. Quando è bello Fontecchio nostro non puoi capì. Se lo vedi adesso ti piace ancor di più. Se parti dalla piazza principale, dove c’è la fontana monumentale che quelle quattro teste di leone stanno a guardar l’antico torrione. I quatrani stanno sempre a pazzià e a cantare e una voce bella che te fa sognà. Quando è bello Fontecchio nostro non lo puoi capì, se lo vedi tu, ti piace ancor di più. Quando è bello Fontecchio nostro non lo puoi capì.

Mio padre era di Fontecchio, accompagnava la canzone con l’organetto.

Mio padre piantava il lino, noi tagliavano l’erba. Quando era pronto diventava color d’oro, era maturo. Si prendeva, si facevano dei piccoli mazzi, e si batteva per fare i semi per l’anno dopo. Con il lino si usava la vatterella. Si battevano anche i ceci, le lenticchie. Il lino si metteva a macerare quaranta giorni, sott’acqua, coperto dalle pietre, perché se veniva una piena se lo portava via. Noi lo mettevano al fiume, quaranta giorni, il mese di agosto, dove c’era una sorgente. Poi le piante si dovevano asciugare. Dopo si usava la macilla, si trinciava bene e dalla pianta uscivano i fili che venivano passati al pettine. San Biagio è il protettore di Fontecchio, vescovo e martire, è stato raschiato con il pettine dicevano gli anziani. Poi si usava la costa. Con i fili si preparavano le lenzuola fine, poi le mappine, e c’era anche lo scarto: i toppi.

La Bufania tutte le feste porta via. I giorni che precedevano il 17 gennaio molte persone a Fontecchio facevano una croce sopra la groppa degli animali perché era una devozione a San Antonio Abate. Il santo proteggeva gli animali. Si tagliava il pelo con le forbici, sembravano degli stampi. Anche alle vacche, agli asini. L’animale veniva protetto. Poi si andava alla Piazza del Popolo. Noi ragazzi andavamo per tutte le case a chiedere “ju risiccio” a San’Antonio: un fascio di ceppe, qualche pezzo di legna. I ragazzi si aggregavano da soli. Allora c’era una squadra della Villa Donica e un’altra di Piedi la Terra perché allora si alzavano due giranne, due fuochi, rotondi, in onore di Sant’Antonio. Noi andavamo raccogliendo tutta la legna, persino la pianta del granturco che trovavamo nei campi. Le cataste di legna erano alte, si raccoglievano anche gli spini. Le squadre della Villa Donica e di Piedi la Vigna non si potevano avvicinare, perché c’era molta rivalità. Si faceva un’unica benedizione; il parroco andava in piazza, a Piedi La Vigna, e benediva gli animali. Solo per la benedizione i due rioni si avvicinavano, portavano gli animali; subito dopo la squadra di Villa Donica si allontanava dalla piazza. Arrivavano quindi le vacche, i muli, gli asini. Il Re da Monte portava i cavalli. Le pecore non le portavano perché ogni famiglia a Fontecchio aveva due o tre pecore e queste formavano un’unica morra che si portava al pascolo. Il pastore che le accudiva si chiamava il pecorale. Gli animali si mettevano intorno alla piazza, il primo pomeriggio del 17 gennaio. Venivano all’ora dell’abbeverata, nella fontana trecentesca di Fontecchio, ai piloni, le vasche in pietra, sotto la nicchia. Il prete, Don Emidio Giacobbe di Assergi, usciva dalla chiesa con la croce, l’acqua santa, dava la benedizione agli animali, alle persone e alla catasta di legna. Finita la benedizione, si accendeva la catasta. Allora si prendevano le patate e si mettevano sotto la brace della giranna. Qualcuno prendeva il fuoco per portarlo ai camini delle case. La gente rimaneva fino a tardi intorno al falò di San’Antonio. Ognuno, la mattina, mi ricordo, faceva colazione con la panonta. Metteva la pancetta, le salsicce di fegato, di carne e di sangue. Si cuocevano alla padella con il peperoncino: si chiamava la panonta a San’Antonio. Era un rito, ogni anno. Ognuno a casa sua. Tutti avevano il maiale. Era una devozione. Quando agli animali si rompevano le zampe, si invocava Sant’ Antonio. Se qualcuno per necessita doveva ammazzare la vacca, tutti, a Fontecchio collaboravano: si compravano la carne, per far recuperare qualcosa a questa famiglia che si trovava in difficoltà. Chi un chilo, chi mezzo chilo. Era una forma di solidarietà. La vacca allora costava quattro, cinquecento lire. Era un capitale. Cinque lire costava una giornata in campagna a zappare. La famiglia che aveva perduto la vacca recuperava qualcosa.

Le vacche venivano abbattute quando cadevano sotto i muri a secco. Accadeva che si avvicinavano troppo per arare i campi e precipitavano dai terrazzi dei muri a secco. I contadini dovevano sfruttare tutta la terra, i muri franavano e la vacca cadeva. Era da piangere, era una disgrazia. La vacca costituiva un patrimonio.

La legna, allora, era la ricchezza di Fontecchio. Nel mese di settembre si sistemavano le piante, si tagliavano le fronde a quelle verdi: quercia, pioppo, salice, olmo, e si diceva che la fronda serviva per le bestie, in inverno. Si dava alle pecore, come alimentazione. Una parte si vendeva. Per devozione un piccolo fascio la gente lo dava ai ragazzi.

La legna si vendeva nei paesi. Dopo il 1930, tutti andavano a vendere a San Demetrio né Vestini una soma di ceppe. Bussavano alle case, giravano il paese. Andata e ritorno ci voleva una mattinata. Una soma di ceppe si vendeva a quattro, cinque lire. Si riportava il pane. Molte persone andavano prima in montagna, tagliavano la legna e il giorno dopo si vendeva. Si andava oltre le Pagliare, alla Pozzacchia, i Vallone della Madonna e Cerreto. Quando i contadini andavano a Fossa o a Casentino riportavano le patate che le scambiate con la legna.

La gente aveva tre, quattro pecore. La stalla e la cantina avevano due locali distinti; sopra c’era l’abitazione. La lana della tosatura si lavava al fiume Aterno, al ponte delle tavole; c’era uno scoglio. Le pecore saltavano, entravano in acqua, si lavavano. Venivano a lavare il gregge i pastori di San Pio, Caporciano, Bominaco. Dopo la tosatura si portava la lana al lanificio che si trovava a Porta Napoli, all’Aquila. Le donne riprendevano le matasse, preparavano i gomitoli. L’inverno si filava la lana e si facevano le maglie.

A Fontecchio c’erano cinque streghe. Le donne lasciavano i bambini a letto e andavano in campagna. Quando ritornavano, accaldate, allattavano i neonati. Allora raccontavano gli anziani venivano le malattie ai bambini; si deperivano, calavano di peso: la gente diceva che andavano le streghe. Si facevano le nove notti e si chiamava lo stregone, una persona di Fontecchio. Questo stregone, che era anche un artigiano, metteva dei bigliettini e raccomandava di non toccarli mai perché, diceva, potevano venire le disgrazie; per questo la gente si spaventava e non li toccava. Chi lo chiamava gli dava un fiasco di vino, un pezzo di salsiccia, una servetta di farina. Metteva i bigliettini con una croce, ma quello che c’era scritto nessuno poteva saperlo, in tutte le porte, le finestre, dove la strega poteva entrare; persino al camino. Poi diceva certe parole in latino. I biglietti non dovevano essere staccati. La gente allora metteva anche dietro le porte spighe di grano o un sacchetto di lino. Dicevano che la strega per entrare doveva contare tutti i semi, e non faceva in tempo a entrare perché si faceva giorno. Dietro le porte si metteva anche la scopa rigirata perché bisognava contare i fili. Poi c’erano le nove notti, la veglia. I ragazzi si mettevano fuori per vedere se arrivava la strega. Un anno, intorno al 1936, si facevano le nove notti a un bambino. Era d’estate. Questo bambino, Tonino, stava male. Fuori dalla casa, passarono due gatti. Allora si diceva che bisognava prender la camicetta del bambino, andare dove si lavavano i panni, e con l’accetta dargli cento colpi, a mezzanotte. Ci andò il nonno del bambino, al Ponte delle Pietre, nel fiume Aterno, dove le donne lavavano i panni. Poi il bambino si è ripreso.

Rosati Stefano, classe 1923. Fontecchio, 28 dicembre 2002.

La bottega di alimentari, all’ingresso del paese, si trovava verso Santa Maria del Ponte, allora frazione di Fontecchio. Si vendeva anche il pane. Venivano tutti a piedi dai paesi vicino. Mio padre partiva per L’Aquila, mi ricordo, verso il 1930, con il carretto alle quattro di mattina per fare spesa. Ci trasportava anche la gente, perché non c’erano le macchine e le corriere. Fermava a Santa Giusta dove c’era una cantina. Tutti i carretti si fermavano lì. Ci volevano tre ore per raggiungere L’Aquila. Andava anche al mulino sotto porta Napoli per prendere la farina. Comprava lo zucchero, il baccalà. Ha viaggiato una volta alla settimana fino alla seconda guerra mondiale. Era un commerciante. Tornava a Fontecchio la notte. Portava la lanterna nel carretto, appesa sotto la cassa. A Fontecchio c’erano solo tre carretti che si usavano anche per i matrimoni. Si rivestivano insieme ai cavalli con i fiocchi. La gente comprava due soldi di conserva, dieci soldi di olio, con il bicchiere. Allora una bottiglia nessuno poteva comprarla. Non c’era la carta. Dovevano portarsi la salvietta e avvolgere la pasta. Un po’ di zucchero che era a tocchetti; alici, baccalà. Si doveva segnare, perché le persone non avevano i soldi. Dopo che avevano venduto le some di legna, pagavano con quei pochi soldi. Pagavano anche dopo un anno, due anni qualcuno. I contadini andavano a giornata a scassare le vigne e poi potevano pagare. Si scambiava il lavoro allora, si barattava. I contadini producevano per la famiglia le lenticchie, le cicerchie, grano, granturco. Con il granturco si faceva il pane e la pizza e si mettevano sotto la cenere.

I carrettieri venivano alla fiera di San Biagio, il 3 febbraio. La sera prima si accampavano. Dormivano nelle stalle, vicino ai cavalli. Venivano da Tocco Casauria e dalla Valle Peligna. Alla fiera gli allevatori portavano le pecore, i cavalli per venderli. Arrivavano circa trenta carrettieri. Viaggiavano tutta la notte. Si prendevano i posti in piazza, mettevano le cassette di frutta e le tavole, i banchi per esporre la merce. I carrettieri che andavano nella piazza dell’Aquila passavano anche d’inverno, quando nevicava. Portavano la pala per spalare la neve. Ferravano gli animali a Fontecchio. L’ultima grande nevicata che ha fatto, nel 1956, il pane è arrivato con il treno alla stazione di Fontecchio. Passavano sempre d’inverno e d’estate; facevano sosta a Fontecchio e poi continuavano per il mercato di piazza Duomo. Portavano cipolle, fichi, frutta. Erano gli ambulanti dell’epoca.

I tedeschi venivano, prendevano le vacche, gli animali, per far mangiare le truppe. Avevano requisito la chiesa di San Francesco. Un tenente tedesco con la moglie ed un bambino andavano verso Santa Maria del Ponte, dentro una macchina scoperta. Arrivarono gli aerei inglesi, si abbassarono e mitragliarono la macchina. Il bambino intanto era uscito e si era rifugiato sotto una pianta. Io stavo in campagna con la mia bambina, Mariapia, in braccio. Ho assistito alla scena. Questo bambino urlava, chiamava la madre. I genitori erano stati colpiti. L’aereo si abbassava mi ricordo, passava e ripassava. Rimasero uccisi il tenente e la moglie. A casa mia, dietro la bottega, i tedeschi avevano creato un ufficio.

Giuliani Domenica, classe 1920. Fontecchio, 4 gennaio 2003.

A casa mia si tesseva al telaio. Nella campagna di San Pio si mieteva nel mese di giugno e luglio. Si cantava: “Carmela vuoi venire con me alla vigna; ho fatto una bella capanna, il letto ce l’ho fatto di graniglia, le lenzuola di tela di ragno. Se vuoi venire con me alla vigna ho fatto la capanna di tela di ragno. Se vuoi venire vieni sola, perché l’amore in compagnia non si può fare”.

Andavamo a mietere e la regina, la moglie del proprietario, ci portava il riso, mi ricordo. Mio marito lavorava per il re. Con le ceste portavano il pranzo. Eravamo tante. Si metteva la mortadella al sugo, la carne non si poteva comprare. I soldi non c’erano, si segnava alla bottega.

Io andavo a Fossa a vendere la legna. Dalla mattina alla sera giravo il paese per vendere una soma grande di legna, oppure per scambiarla con i fagioli o altri prodotti. La sera, una donna che aveva saputo che andavo in giro tutto il giorno, disse al figlio di riempire un sacchetto di patate. Per rispetto, si era fatto tardi, e mia madre mi aspettava al ponte del fiume di Fontecchio.

A casa tutti i fratelli si inginocchiavano davanti al ciocco e si dicevano le preghiere.” Con Giuseppe e Maria, Madre Pudica il Bambino Gesù ci benedica”. Si gettava poco vino al ciocco e un po’ di quello che si mangiava si dava al fuoco dicevano gli anziani. Era una benedizione al ciocco, al Bambino Gesù. Si faceva mangiare il ciocco. La vigilia di Natale si mangiava con poco baccalà chi lo teneva, la sardella, i ceci a zuppa, lenticchie.

Durante la pasquarella, il sei gennaio, i bambini cercavano il “suffulutegliu: le sorbe, il granturco, le mele; era un regalo. “E domani è l’Epifania chi entra a casa è sempre Dio ci sia. Se me la dai la salsiccella te la canto la pasquarella. Se non me la dai la pasquarella te la dò una bastonata. Non taglià tanto piccolo che te rompo il dito piccolo; non taglià tanto grande che te rompo il dito grande”.

Quando si scannava il maiale, si appendeva dentro la casa. Durava tutto l’anno, non si buttava niente. Quando si andava a zappare si portava un po’ di salsiccia di sangue. Quelle di carne si stipavano. Lo strutto si metteva dentro le budella del maiale e si appendeva in cucina.

Il mignaccio, il sesso del maiale, veniva appeso in cucina; si scaldava al fuoco e si pulivano le scarpe con quel grasso. Le unghie del maiale servivano invece per i bottoni; con la testa la coppa; la ventresca per le minestre; il lardo per condire; le cotiche per oliare le seghe dei boscaioli.

Il 17 gennaio la piazza era piena di persone e il prete benediva la giranna, gli asini, le vacche che si abbeveravano alla fonte trecentesca

Non mi importa che mi sposo ju zurrone, basta che ti da il grano all’arcone.

Si facevano due raccolti: nei terreni di fondovalle dell’Aterno, e nei campi d’altura delle Pagliare di Fontecchio.

Pellegrini Anna, classe 1905. Fontecchio, 4 gennaio 2003.

La prima trebbia è arrivata nel 1938 trainata da due vacche, con le ruote di ferro. Fu un avvenimento. Tutta la popolazione aspettava la trebbia, allora non si conosceva. Arrivò da San Demetrio. Fu una festa per l’agricoltura. La trebbiatura prima si faceva con gli asini. Si legavano sette o otto asini, affiancati, e si facevano passare sopra i covoni. A via di girare il grano si separava dalla pianta, dalla paglia. Poi si ventilava con il vento. Quando arrivò la trebbia, le vacche non ce la facevano. Allora i contadini attaccarono le funi e la portarono all’aia del Colle. Ci misero un’ora. Fu una grande festa. La trebbia era privata, di un proprietario, andava con

l’energia elettrica. Cominci˜ a funzionare, mettevano i covoni e usciva il grano. La gente era incuriosita, il grano usciva pulito. Per mietere il grano con la trebbiatura tradizionale ci voleva un giorno intero. Con la trebbia due ore circa. La trebbia arrivò il mese di agosto. Finita la trebbiatura di molte tonnellate di grano, si spostava in un’altra aia. Si costruivano le appie, un cono di covoni alto circa dieci metri. Se pioveva, l’acqua scivolava sulla catasta e non entrava dentro. Il grano allora si riportava al paese con gli asini, dentro le caie: era una risorsa del paese, senza non si poteva vivere. Bisognava macinarlo, fare la farina, trasportarla. La trebbia buttava a un lato, la paglia, la pula, e il grano usciva pulito.

Il paesaggio era coltivato soprattutto a grano, granturco, orzo, e una parte a legumi.

I terreni erano divisi. In una zona grano e granturco poiché i terreni erano frazionati e distanti da loro. Quelli più importanti erano dei signori locali, i proprietari terrieri che davano i campi in affitto ai contadini. Avevano il monopolio dell’agricoltura di Fontecchio. I contadini lavoravano e pagano l’affitto ai proprietari: portavano il grano se pagavano in natura, oppure con i soldi. I contadini andavano ai signori e chiedevano in affitto un pezzo di terra.

I contratti non erano scritti, ma sempre verbali. La misura agraria locale era la coppa: 622 mq.

Il contratto prevedeva quattro coppe a coppa: quaranta chili di grano ogni coppa di 622 mq. seminata a grano. La coppa, la misura locale, era dieci chili. Il grano veniva misurato e poi dato al proprietario per pagare l’affitto annuale del terreno. L’anno successivo, in quel terreno, il contadino metteva il granturco e doveva comunque pagare l’affitto concordato anche se il granturco non rendeva come il grano. Si pagava in autunno, nel mese di settembre, dopo la raccolta. Se i raccolti andavano male, i contadini si indebitavano. I proprietari avevano i registri, anche se il contratto era verbale. Bisognava rispettarli, altrimenti si riprendevano i terreni. C’era la fame.

Sul fondovalle del fiume Aterno c’erano gli orti. Prima irrigavano con i secchi, prendendo l’acqua dal fiume con le canalette di legno; dopo, negli anni ’60, sono venute le motopompe che hanno facilitato il lavoro. Grano e granturco venivano coltivati nel fondovalle del fiume Aterno ed anche nelle Pagliare di Fontecchio. Si coltivava molto zafferano, allora; si metteva dovunque, anche nei terreni umidi del fondovalle. Richiedeva molte giornate lavorative e costava parecchio; ai contadini andava bene, rendeva molto. Ogni contadino coltivava dalle due alle tre coppe di zafferano; qualcuno anche mezza coppa; perché c’era bisogno di molto lavoro. Aiutava la popolazione di Fontecchio ad andare avanti insieme alla vendita dell’uva. Lo zafferano si vendeva all’Aquila, c’erano diversi compratori.

L’uva si vendeva dovunque, c’era una grande quantità di vigneti, meno che nel fondovalle. I contadini restavano anche senza vino, per venderlo e ricavare il massimo dalla vendemmia. I compratori venivano dal nord Italia allo scalo ferroviario della stazione di Fontecchio. Tutta la popolazione portava l’uva con gli asini e la depositava nei vagoni.

Ceci, lenticchie, cicerchie venivano seminati dovunque, in particolare nelle zone alte del paese. Le lenticchie erano coltivate in montagna, alle Pagliare di Fontecchio. Si ricavavano quintali e quintali di lenticchie, perché a 1100 metri attecchivano bene. Si coltivavano nelle coste, nei rilievi delle Pagliare. Nel fondovalle del lago era troppo umido. In quella zona si coltivavano le patate. Fontecchio faceva due raccolti: nel mese di giugno e luglio intorno a Fontecchio, e nelle Pagliare alla fine di agosto. Erano pochi i contadini che avevano le terre nei campi delle Pagliare, altri le avevano prese in affitto.

I gamberi si prendevano nel fiume Aterno, si vendevano. I primi pescatori venivano da fuori, li pescavano, di notte. Poi la gente di Fontecchio iniziò a pescarli per venderli. Oggi sono scomparsi insieme alle rane per l’inquinamento del fiume Aterno.

Un migliaio di pecore, quattrocento asini e cinquecento vacche: questa la quantità di animali distribuita per la popolazione di Fontecchio intorno alla seconda guerra mondiale.

A L’Aquila si andava a piedi, passando lungo il fiume: si chiamava la Via dell’Aquila. Anticamente si passava lì, c’era qualche posto di ristoro per mangiare e bere qualcosa. La via passava a fianco della ferrovia.

I carrettieri passavano per Fontecchio. Venivano dalla Valle Peligna, da Popoli, da Bussi con le “mambrucche”, a quattro ruote: due piccole davanti e due grandi dietro. Avevano cerchioni in ferro e ruote di legno trainate da quattro cavalli. Portavano carichi enormi di pomodori, peperoni e frutta. Passavano insieme, affilati, sette o otto carrettieri. A Fontecchio c’era la sosta e si fermavano da Mancini, un commerciante. Ricoveravano le bestie nel locale. I carri restavano fuori e i carrettieri si mettevano sotto il carro, avvolti dalle coperte. Passavano soprattutto in estate. Andavano a L’Aquila. Fontecchio era l’ultima sosta. Appena giorno partivano e andavano al mercato. I carrettieri non vendevano a Fontecchio, avevano i teloni che avvolgevano la cassa del carretto. Dovevano fare riposare le bestie, portavano i lumi a petrolio per viaggiare anche di notte. Passavano, la strada era bianca mi ricordo. In paese c’era una sola macchina Balilla.

Le noci si raccoglievano. Venivano i commercianti, i napoletani che incaricavano i negozianti locali di acquistare le noci. I contadini portavano le noci e anche le mandorle e venivano pagati. Il prezzo era già stabilito dal grossista. Si producevano tonnellate di noci e mandorle a Fontecchio.

I muri a secco sono stati creati per arginare i terreni. Gli antichi molto tempo fa portavano la terra con le ceste e riempivano i terreni. Lì si coltivava grano, granturco e legumi.

La gente di Fontecchio andava al Sirente a prendeva il ghiaccio quando qualcuno dei parenti si ammalava, soprattutto per la polmonite. Il medico ordinava il ghiaccio e allora si partiva, per le mulattiere, e ci voleva un giorno. Andavano nei valloni a prenderlo.

Ersilia Rampini classe 1922. Fontecchio, 4 gennaio 2003.

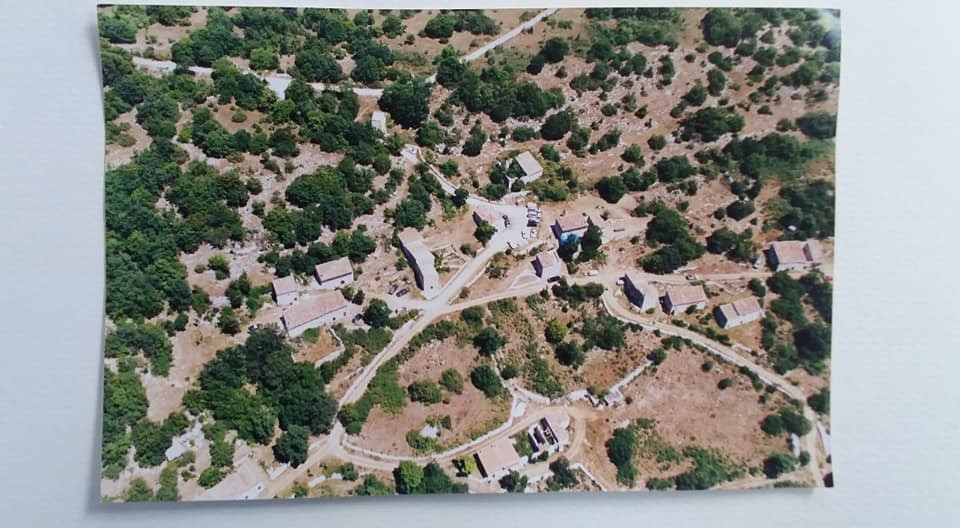

Le immagini: aeree Fontecchio e Pagliare di Fontecchio.