Le pietre che raccontano il paesaggio montano del Gran Sasso.

Il Chiarino delle storie minori.

Testo e fotografia di Vincenzo Battista.

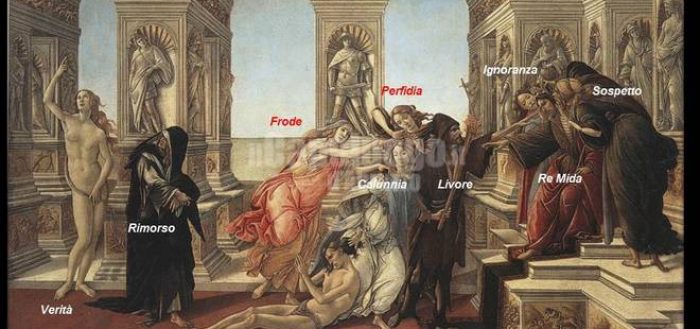

E’ un paesaggio coperto da un tappeto di olaci, località “Castato”, valle del Chiarino, pendici di monte Corvo. Ma molto di più appare. Mandroni, capanne a secco, tholos, recinti circolari fortificati, rifugio dei pastori e ricovero degli armenti. L’impianto in pietre svela l’autocostruito: una sapiente cultura autoctona che ha saputo sottrarre e addizionare al paesaggio montano le pietre del Gran Sasso per determinare il ricovero, estrema difesa e infine luogo delle economie minori, spesso non documentate, della pastorizia. Di tutto questo restano i narrati, la tradizione orale, che raccontano il gregge in alpeggio e poi la mungitura attraverso i “guadi” in legno: le pecore passavano da un recinto in pietra all’altro sotto il controllo dei pastori. Strettoie in legno, quindi, dentro i muri perimetrali, oggi caduti, i mandroni, che contenevano fino a 10.000 capi di ovini. La località è chiamata “Solagne”. I dieci pastori, da giugno a settembre, provenivano dalla transumanza della Campagna romana, attraversavano la montagna di San Franco, e poi San Antonino ( luogo sacro dei pastori), salivano il 10 giugno. Si riunivano alle “Pozze”,” laghetto delle Solagne”, monte Corvo, il “Dente del pastore”, “Malecoste”, “ Pizzo Camarda”, “ Belvedere” un ambito paesaggistico di alto valore ambientale. Raccontano i pastori che bisognava stare attenti “all’acquazza”, la brinata. Si usciva dallo stazzo intorno alle 11,00, poiché la “Roscia”, un’erba fine, gonfiava le pecore. Bisognava poi fare un salasso: far uscire il sangue sulla parte addominale delle pecore e poi si salvavano. Alle grotte del Capraro, monte Corvo, solo le capre salivano le falesie e i salti delle rocce. Un proverbio di Arischia, di Giuseppe Capannolo, detto “Napoletano”, 96 anni: “l’erba migliore di Chiarano, Chiarino e la montagna di Celano…”. Il racconto continua. Località “Vallette”, “Le Pozze”, sopra il “Castrato”, c’è un’erba chiamata “La rosa”, fogliette a forma di cicoria, trifoglio tenero, “sanguigna”, veniva mangiata dalle pecore che poi morivano. I pastori anziani cercavano di non far pascolare lì il gregge. I pastori di Arischia, che davano il cambio ogni 7 giorni nell’accampamento pastorale, attraversavano il Chiarino in 4 ore con l’asino per raggiungere i “Castrati” e le “Solagne”. Nel bosco raccoglievano la legna per le case di Arischia. I mandroni e le capanne a tholos sono stati costruiti dalle pietre che si sono staccate da monte Corvo. I mandroni proteggevano dai lupi, alti circa un metro, insieme al “ tratticcio”: frasche, estrema protezione contro gli attacchi notturni. Il formaggio veniva lavorato ai “Castrati”. Le capanne in pietra venivano ricoperte dalle frasche chiamate “Scopigna”, saggina: la pioggia non entrava. Quando cadevano i recinti in pietra sopra la mandria, le pecore si cuocevano : metà si mangiava, e l’altra metà veniva riportata al paese ( cosce e spalle). I pastori, dai “Castrati”, raggiungevano Arischia, portavano formaggio, carne, legna dentro un protocollo di economia minore, di sussistenza, marginale, ma che ha segnato la cultura di una comunità e il suo sforzo di adattamento alla montagna che gli appartiene per uso e consuetudine.

Un particolare ringraziamento all’amico e storico locale di Arischia, Abramo Colageo.