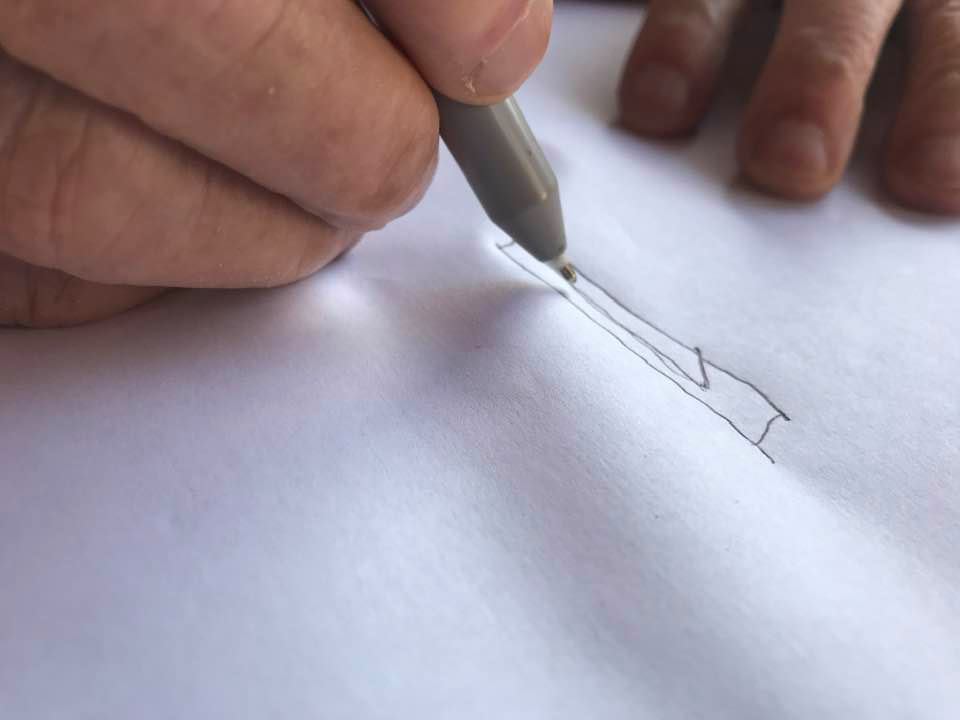

Quella “C” dell’olio sulla fetta di pane. “La taglia”, il contratto scritto su un pezzo di legno.

Testo e fotografia Vincenzo Battista.

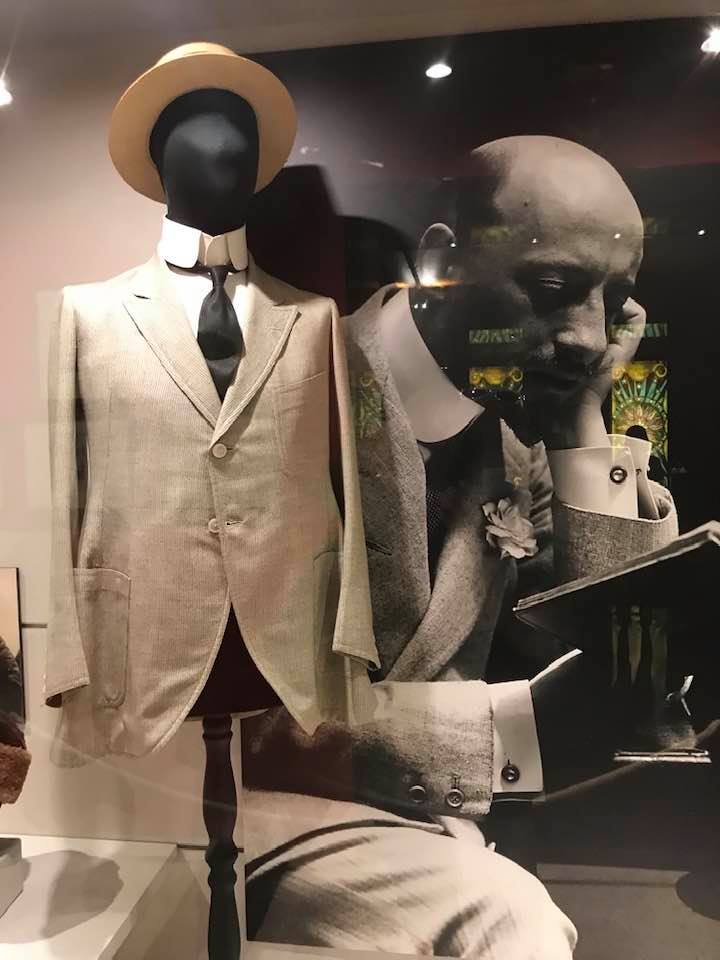

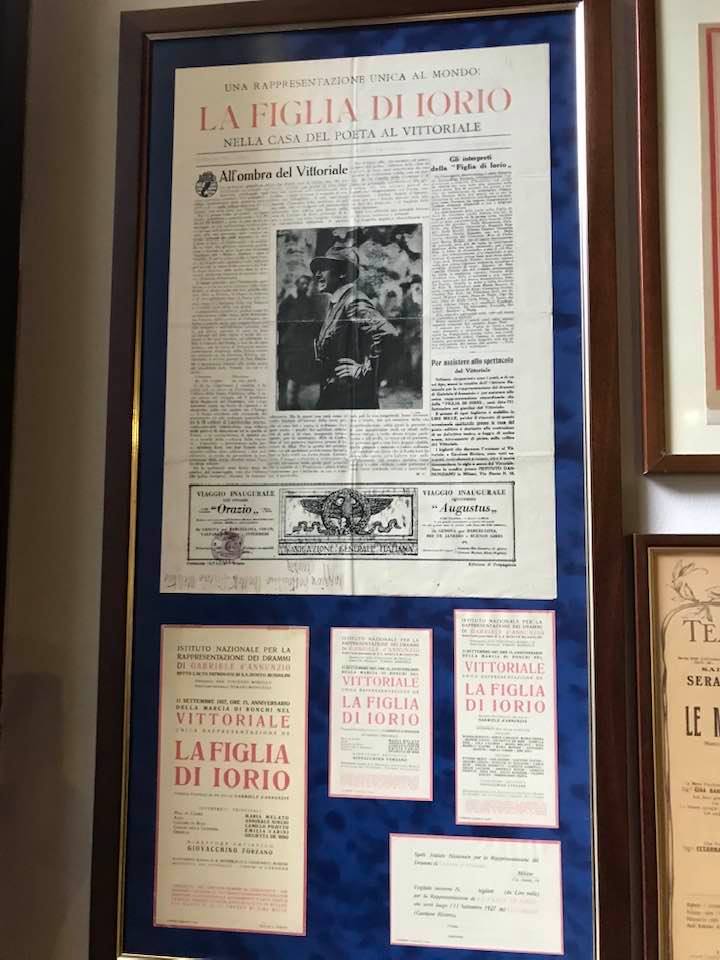

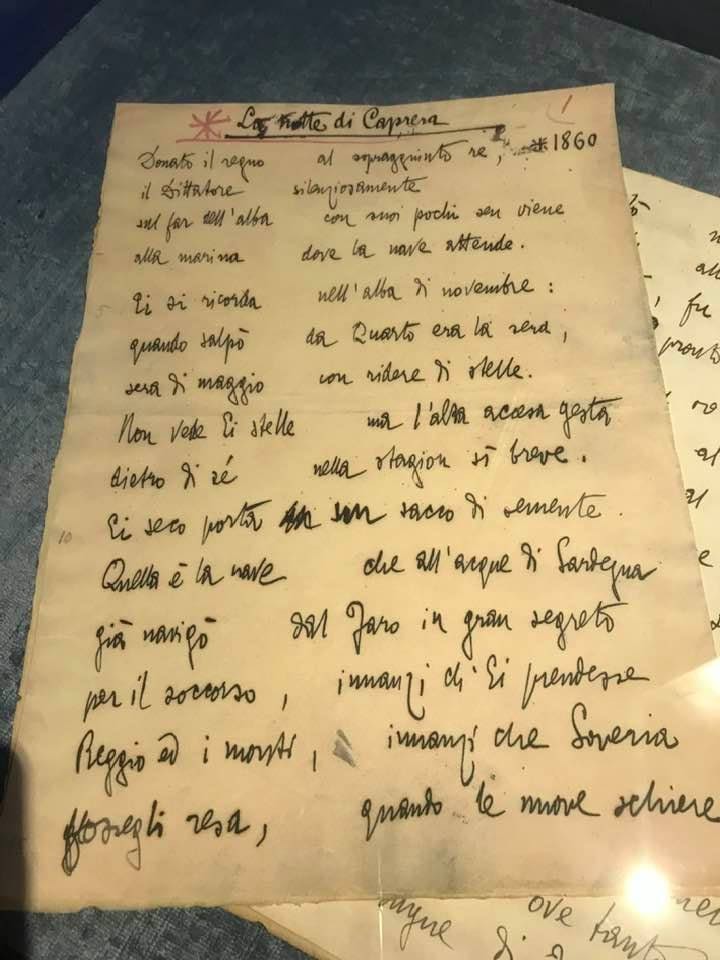

La partenza da Campo di Giove il 20 settembre, San Eustachio nel calendario dell’esodo, il patrono, benedicente i transumanti (iniziatico rito di devozione e protezione lungo le piste, messa e benedizione armenti) poi, 10 – 12 giorni sul tratturo, a piedi, con il gregge. Antonio Capaldo, classe 1932, lo incontro a San Demetrio né Vestini. E dal “Vittoriale degli Italiani”, invece, Gabriele d’Annunzio dalla sua villa leggendaria sul lago di Garda (Gardone Riviera), residenza – fabbrica pensatoio in continua mutazione e dall’atmosfera cabalistica, misterica e conturbante, forse dalla Prioria oppure dallo Scrittoio del Monco alla Clausura, l’Officina, Stanza delle Reliquie, Stanza della Cheli e infinite altre ambientazioni sceniche, lì, si muoveva il “d’Annunzio Eroe – poeta e mito in Europa”, forse per rileggere la poesia “ I pastori” – Alcyone (Milano, Treves 1903) in cui il Vate narra l’incedere di un gregge nella forma nomade della “transumanza”, l’attraversamento di uomini e animali migranti, in quello schema metrico della narrazione, parafrasi, figure retoriche così come lo conosciamo nei licei. Dagli stazzi al mare Adriatico costeggiato e sempre presente “…O voce di colui che primamente

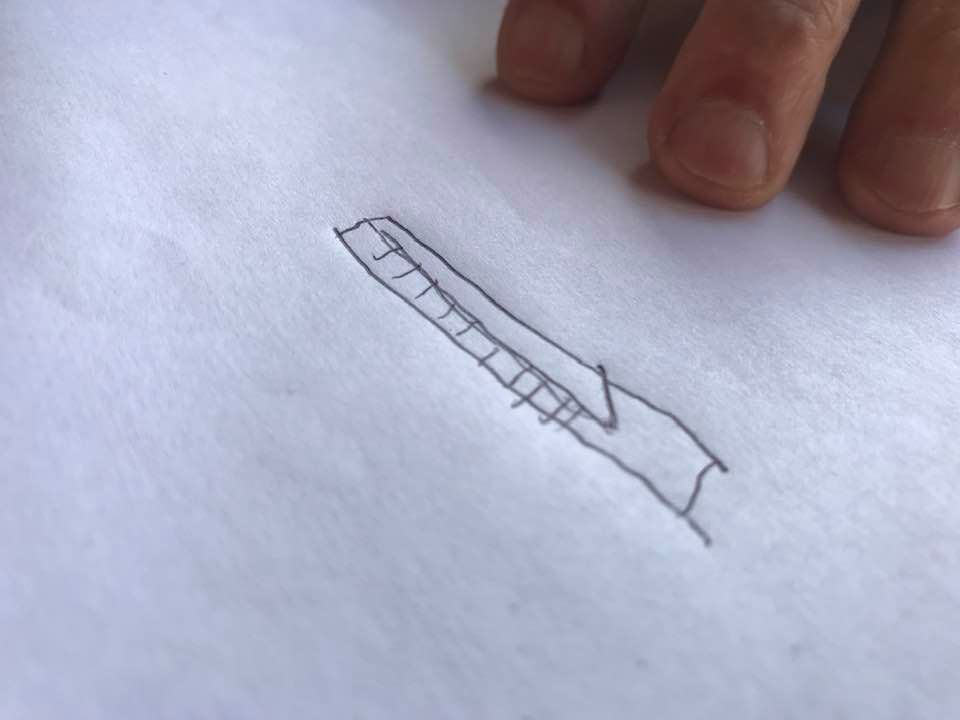

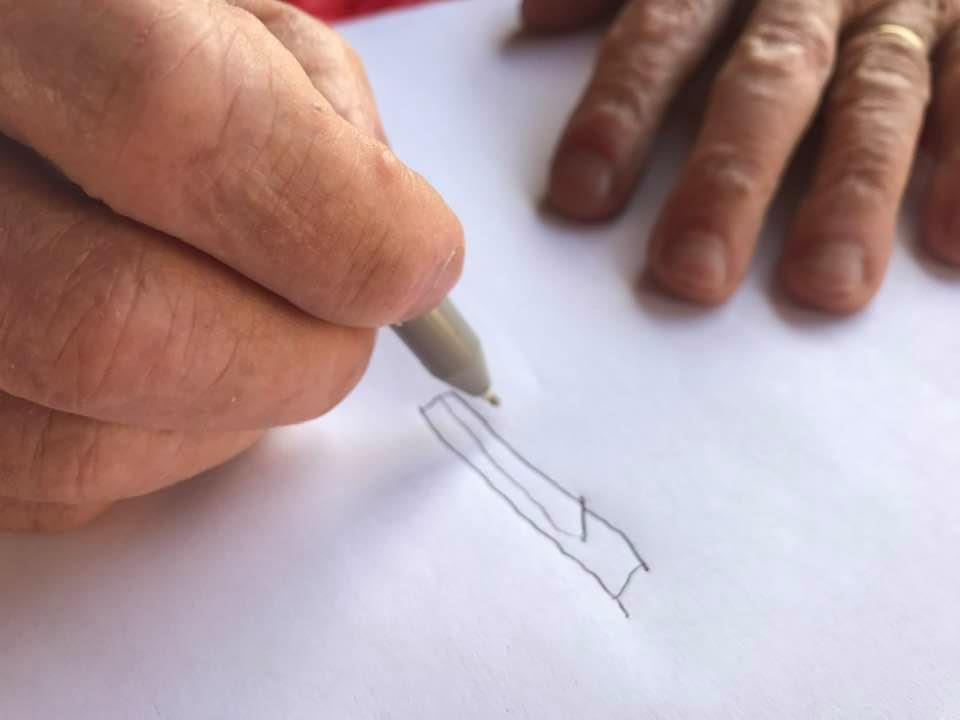

conosce il tremolar della marina! Ora lungh’esso il litoral cammina…”, tenuto sotto osservazione, ma poi sarà la Campagna pugliese, le capanne coniche in canne di legno con i recinti a fianco, corde di protezione e “guadi” per la mungitura, massari e ricchi armentari “padroni degli uomini”, fino al rientro negli Abruzzi nel mese di giugno dell’anno successivo, sullo stesso percorso. Antonio Capaldo, invece, in una sorta di controcampo, lo dice alla fine del colloquio, ma forse con questo dobbiamo aprire “Ho fatto una gioventù in miseria, negli anni più belli…”. La mattina, lungo il tratturo, la sosta: si mangiava il pane raffermo – inizia così il suo racconto – cotto, bollito nel contenitore in rame, con sale e olio, fave secche, prima di far uscire le pecore dal recinto per il pascolo. Oppure il pancotto con gli “olaci” (orapi) raccolti, spinaci selvatici, ma senza l’aglio perché costava troppo. Il pane secco si bagnava con la borraccia di ferro. Il contratto era “a chiamata”: 12 lire al mese nel 1954. Lo stesso contratto, poi, con la “taglia”, prevedeva 1 kg di pane al giorno, 1 litro di olio al mese. “La taglia”, due asticelle di legno divise in due parti, sovrapposte, che combaciavano, si riunivano: nell’una e nell’altra parte si incidevano le “tacche” con un coltello per segnare il quantitativo e il compenso in natura dei generi alimentari. Un’asta di legno andava al massaro e un’altra rimaneva al pastore che poteva sempre verificare la clausola, il contratto per così dire in itinere, poiché veniva sempre “aggiornato”. Su questo manufatto in legno veniva “inciso” il credito del pastore da esibire, anche quando questi poteva rinunciare al pane e all’olio: veniva restituito a fine transumanza, un “assegno” in definitiva per le famiglie lasciate negli Abruzzi, in un “paesaggio” di povertà e miseria. I pastori erano in sei per 600 capi di pecore da governare verso le Puglie. Sul pane, che veniva dato giornalmente per condirlo con l’olio, si “disegnava” una “C” sulla fetta tagliata, che era un’unità di misura giornaliera per assicurare di arrivare a fine mese: non si poteva “sgarrare”. Tanto basta. Con molta attenzione si colava l’olio sul pane. Le pecore gravide partivano prima, andavano avanti con gli agnelli appena nati. I pastori mangiavano con il pane il rilascio della ricotta, il siero che si depositava infine nel caldaio dopo la lavorazione del formaggio, che oggi, negli accampamenti di Campo Imperatore, si dà ai cani. Per otto mesi il pane asciutto, ma si poteva restituire segnandolo sempre sulla “tacca”. Si intagliava con le canne di fiume o con il sorbo, spaccata a metà appunto con le tacche incise. Ogni tacca un chilo di pane e quando si arrivava a dieci tacche si incideva un “X”: dieci chili. Sulla “tacca” c’era il nome del pastore, mentre il massaro riuniva tutte quelle dei pastori in un grappolo, in un fascio li conservava. “La taglia”, inoltre, compare fin dell’Alto Medioevo per la riscossione e contabilizzazione dei tributi nelle comunità dei villaggi, applicata dai feudi locali dell’Appennino (da ricordare che la città di Aquila fu fondata a far data nel 1254 ca. in funzione anti-feudale), e pertanto nelle aree del contado della Conca aquilana dei signori, nei castelli e ville, tiranni e assolutisti, ma che dovettero mediare e permettere l’esodo dei loro “schiavi”, la libertà raggiunta, nella citta “Nova di Aquila”. Con le tacche da intaglio su un bastone – che certificavano l’avvenuto pagamento delle tasse – si univa anche il compenso per la protezione ricevuta dal signore del feudo: il potere sugli uomini e le loro famiglie era totale. Il racconto continua. Solo quando moriva una pecora, il massaro la dava ai pastori (lui non la mangiava, non era buona e portava male…). Si “squarciava” l’animale e poi si tagliava in pezzi la carne, nel caldaio a bollire. Si asciugava il brodo con la schiumarola, si toglieva il liquido e bolliva ancora, poi la carne al termine si poggiava sul pane secco. Lungo il tratturo i butteri anticipavano le mandrie e i pastori. Trasportavano con i muli i pali, le reti, il caldaio, gli arnesi e i tanti oggetti della pastorizia. Avanzavano e preparavano il campo ai bordi del tratturo per la notte e poi arrivava il gregge. Allestivano lo stazzo, la sosta, si dormiva all’aperto. Se pioveva i pastori si riparavano con l’enorme l’ombrello davanti al fuoco. E si scambiavano i prodotti con i paesi vicini al tratturo, un pastore andava e bussava nelle case per barattare il formaggio (tenuto nascosto e spesso all’insaputa del massaro) con un po’ di minestra, fagioli, ceci. In marcia portavano solo la bisaccia, un sacco appeso alle spalle, che ricadeva davanti e dietro al corpo, con dentro il pane secco, come nelle illustrazioni e cartoline cromo-litografiche di Basilio Cascella del ‘900, commissionate all’artista per le opere di Gabriele d’Annunzio. Gli animali si curavano: “la pietra turchina”, lo zolfo, sulle zampe, si incidevano con il coltello le unghie delle pecore. “L’afta alle zampe”, il vetriolo. Nella campagna pugliese, dentro le capanne, al termine della transumanza, si dormiva sopra la “rapazzola”, un telaio di legno sopraelevato rispetto al suolo, con foglie e paglia e sopra una pelle di pecore e per cuscino la giacca. La mattina alle quattro arrivava il massaro, svegliava con la “sonata”, batteva un palo dentro il recipiente in legno vuoto del latte per la mungitura, e ancora un’altra giornata…

Le immagini.

Il Vittoriale degli Italiani così chiamato dal Vate (Gardone Riviera – Lago di Garda), ultima residenza di Gabriele d’Annunzio. Antonio Capaldo e il suo disegno della “tacca”, le due aste del contratto incise della “tacca”, la “C” dell’olio sul pane.