Quell’upupa incisa nel faggio da Francesco Giuliani. Gran Sasso d’Italia.

Testo e fotografia di Vincenzo Battista.

Quell’ultimo fascio di luce del tramonto, nel giorno di San Giovanni Battista, il 24 giugno (intorno al solstizio d’estate si festeggia il santo, nume tutelare della natura), illuminerà il mito nascosto della montagna prima di scomparire ingoiato dal vespro che avanza, dopo aver puntato come una lancia infuocata le pendici di Monte Camicia nell’Altopiano di Campo Imperatore. Nell’ultimo bagliore, una linea dorata, lunga, come una rasoiata, che indica, solo per alcuni attimi, e qualcuno giura, “si scorgerà una cavità…”, un accesso alla montagna rivelato, l’antro delle meraviglie che custodisce l’arcano segreto dei tesori nascosti, accumulati da secoli e trasportati dall’immaginario dei pastori, narrazioni epiche, affabulazioni che raccontano il mistero, il desiderio di ricchezze, ma che nessuno mai ha avuto il coraggio di cercare spingendosi fin lì. I pastori. Una narrazione questa, che cerca, si muove, vuole raccontarsi all’infinito, scuote l’ordinario lavoro degli allevatori al pascolo e ne diventa leggenda, saga popolare per poi tradursi, nel rimpianto, nella nostalgia (ne scrive anche d’Annunzio) guardando la montagna incantata, di emendarsi da quella solitudine di un lavoro con il gregge (quasi incomprensibile per noi), davanti alle quinte carsiche dell’altopiano, scenografiche e dominatrici, consolatrici forse, dei destini. E mentre cala la notte, è il buio che ingoia la lunga prateria, l’altra faccia della luna, tutto si ferma, con la luce svanita che si può solo ricordare, cessano i richiami, cessa la brezza, tutto è statico, un altro mondo parallelo si prepara all’oscurità che comprime gli stazzi, gli accampamenti dei pastori, i loro gesti nella mungitura dei capi ovini, nel fuoco che viene acceso per preparare il cibo, il controllo della mandria dentro i recinti ( “aggrino, mandrella e mandra”), e nel perimetro esterno, dove sorvegliano i “Ru mattoni”: feticci di pali piantati nel terreno e ricoperti di stracci, per tenere lontano gli attacchi dei lupi, mentre loro, i pastori, alla fine, si raccontano e raccontano la giornata trascorsa. Ma poi verranno interrotti, resteranno in silenzio, per ascoltare il canto onirico dell’upupa avvolta dal mistero che squarcia la notte, l’uccello dei grandi spazi, poggiato lì nei dintorni dello stazzo, leggendario, che affonda nel mito greco ma poi simbolo cristiano. Risale l’upupa, rivive, nel suo eco struggente, torna con il suo metalinguaggio, e dalle immense praterie di Campo Imperatore si poggia, scolpita, lavorata dalla sgorbia, incisa, sagomata ( l’upupa, l’uccello del mito), vive nelle forme evocatrici, negli oggetti d’uso, con le zampe poggiate su un tronco, la cresta ripiegata, il corpo che leggermente si piega per guardare, la coda vistosa, nel pantheon delle fronde che l’avvolgono e la proteggono, sì, intagliata, da mani sapienti di una sedia, nella ricerca dei dettagli, nient’altro che la memoria trascinata nella forma in quel legno di faggio senza tempo che non smette mai di raccontare il suo autore: il poeta cantore – artista naif Francesco Giuliani ( 1890 -1970) e tanto altro, vissuto a Castel del Monte . La sua upupa… sì naif. “Negli ultimi decenni del secolo diciottesimo – scrive in una delle sue narrazioni Giuliani – raccontavano i vecchi pastori che nelle Puglie avevano vissuto una vita infelicissima. La paga giornaliera era di trenta e quaranta centesimi, un chilo di pane, e al mese un litro di olio e un chilo di sale. Erano uomini grandi e robusti, chi sa che si avrebbero mangiato. Per un piatto di pasca asciutta dovevano aspettare Natale “. E su quelle montagne, appunto, quinte teatrali che si schiudono sul vasto palcoscenico del Gran Sasso d’Italia è lì , Francesco Giuliani, sembra di vederlo mentre giro tra le mani i suoi scritti e le sue fotografie, penso, tutt’uno lui, con il senso profondo e inquieto della cultura della montagna, nella sua solitudine, una sorta di Aureliano Buendìa nel romanzo di Gabriel García Márquez “ Cent’anni di solitudine”, che nell’enigma di una natura matrigna e dell’inumana schiavitù dei pastori transumanti ridotti così dagli armentari per secoli e secoli fino al recente passato, trova un varco, metabolizza per tutti nessuno escluso del borgo, un “cantico”, quasi leopardiano, metafora di un’upupa solitaria appunto, senza ritorno, che rivive in Giuliani, il cantore delicato, che sa coniugare anche valori multidisciplinari, poiché lui usa sì la scrittura, ma anche la scultura, l’intaglio, come “effetti” della memoria, che non smette mai di comunicarci valore e valori…

In una società chiusa, impoverita e abbandonata dal tempo, estrema dell’area montana del Gran Sasso, senza possibilità di emendarsi dal proprio ruolo, come lui stesso afferma, che si trascina di stagione in stagione senza che sopraggiunga nulla, come appunto quella di Castel del Monte un tempo, Francesco Giuliani la scuote, solitario biografico si fa carico dell’epistolario collettivo con la sua narrazione e la visualizza infine, la rende icona con le sue sagome e forme in legno lavorate con asce e sgorbie. Non sono solo oggetti, ma qui entra in scena il racconto di una storia millenaria che Giuliani osserva nelle abbazie e nelle chiese medioevali del Gran Sasso, nei portali, negli amboni, nelle scultura romaniche e nel loro repertorio di simboli iconologici che affondano nei primi linguaggi figurativi cristiani della spiritualità paleocristiana trascinata degli architravi, capitelli e pilastri che rimbalzano: una sintesi la trova, forse alla maniera di Antonio Ligabue, una ribellione ad un mondo non suo a cui non vuole appartenere, ma che nella forma ricerca, nella forma plastica scolpita ricerca, e trova nuovi ancoraggi, per raccontarsi con il legno di faggio in un caleidoscopio, in continua mutazione: colonne tortili con intrecci e volute subliminali, tavoli che sembrano amboni altomedievali, sedie e sgabelli della mungitura con allegorie che sembrano miniature, come il tralcio d’uva della fecondità, la conchiglia che racchiude il sacro, la rosa abruzzese della protezione e fertilità nei portali e le geometrie decorative sempre dell’arte romanica presenti negli stipiti in pietra di cui è ricco il patrimonio dei Beni culturali architettonici del Gran Sasso. Il simbolismo cosmico del romanico d’Abruzzo, quindi, nel microcosmo delle balze appenniniche, costituisce per Giuliani un archetipo rilevato, che osserva nelle sue solitarie camminate quelle pietre traforate e lavorate come un uncinetto, un merletto a ricamo tanto sembrano, e collocate nei portali, negli archi a tutto sesto, negli stipiti delle facciate con le figurazioni dell’Antico e Nuovo Testamento. Ecco, Giuliani metabolizza proprio questo, il suo tempo, e con il suo volto scavato, quello sguardo infine ironico dietro i lunghi baffi sembra ancora prendersi gioco di noi, mentre scolpisce su tavole di faggio i ritratti degli antenati, quelli che in definitiva sono ritratti fotografici in bianco e nero degli inizi del ‘900, ancora presenti in molte case della comunità locale di Castel del Monte. Infine, mi piace pensarlo come un moderno Mario Schifano, artista italiano della Pop art degli anni ‘70, pittore informale della diversità, che dipingeva mettendosi ai margini del suo tempo per osservarlo e comprenderlo, mai banale l’artista, mai scontato, con lo “schermo sempre acceso” sul tempo, lo stesso, della quotidianità di quei cent’anni di solitudine di Francesco Giuliani. Un’ultima annotazione. Forse, Francesco Giuliani, meriterebbe un altro profilo, mi riferisco alla “comunicazione” che ne fa il Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga del suo territorio. Non solo una semplice citazione come del resto da qualche parte abbiamo letto; meriterebbe, per il portato artistico- letterario, un valore riconosciuto molto più alto, che investa sì i patrimoni demo-antropologici del Parco a cui si ascrive la sua azione, ma soprattutto il valore e la memoria di un uomo senza eguali, della coscienza civile del ‘900, ma avanti nel tempo, ancora oggi, tra le giogaie e gli altopiani del Gran Sasso d’Italia.

Le immagini.

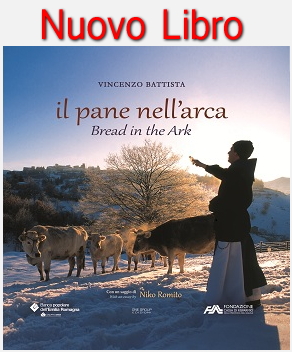

I ritratti fotografici in bianco a nero di Francesco Giuliani a cura Annabella Rossi ( le prime 3 fotografie). A seguire, di V. B. gli oggetti di Giuliani (l’upupa in legno, i ritratti intagliati, lo sgabello), la tosatura, i cuccioli appena nati in uno stazzo, l’allevamento e il pascolo a Campo Imperatore, gli stazzi e gli oggetto d’uso, la lavorazione del formaggio, aerea Castel Del Monte.