Il Primo maggio e quella montagna monumento del lavoro senza tempo. Gran Sasso d’Italia.

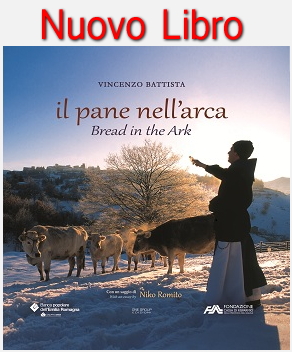

Testo e fotografia Vincenzo Battista.

Primo maggio, festa del lavoro. La nuova etica del lavoro: fabbriche digitali, i ruoli delle macchine sempre più strumenti di sostituzione dell’uomo, l’incertezza della manualità, le risorse umane non più interconnesse con le ragioni della persona, “il lavoro umano” non più diritto e necessità, non più la centralità dell’uomo nella dinamica del mercato, non più garanzie per il futuro del lavoro. Le sfide del sindacato e le negoziazioni sempre complesse, l’innovazione, la sostenibilità e l’automazione allontanano la presenza umana, improvvisamente diventata inutile, spesso in un’età anagrafica della ricollocazione produttiva. Si celebra la festa del lavoro.

Ma un altro “lavoro umano”, che non verrà mai celebrato, vive costantemente nella memoria e nella storia che ci appartiene, in una sorta di monumento – totem al paesaggio e al lavoro diffuso: Il Gran Sasso d’Italia. Oggi i lavori, alcuni lavori, risultano particolarmente pesanti e logoranti per chi li svolge nella dinamica delle categorie gravose o usuranti, ma niente è confrontabile a quella concezione storica della salita in montagna (di cui abbiamo solo flebili echi), sui pianori e le terre alte del Gran Sasso d’Italia per “fabbricare il lavoro” sui campi, che non ha eguali nel patrimonio del lavoro storico. In quegli spazi di esistenza, in quelle grandi distese di terre improduttive, centinaia di persone nella mobilità di uomini e merci per secoli hanno provato a colonizzare le terre, renderle fertili in una concezione fondiaria di quelle aree soggette a lunghi inverni e coltri di neve fino a primavera inoltrata (le aree contigue di Campo Imperatore). Uomini, donne con figli al seguito, anziani, animali per il trasporto dei raccolti ( grano, orzo, lenticchie, cicerchie, ceci, patate) non sono diventati altro che tutt’uno con questo territorio, nel lavoro estenuante nel dissodarlo, creare i rifugi temporanei in pietra e pernottare, togliere le pietre dai campi, spietrarlo a mano (un lavoro durissimo), trascinando gli aratri a chiodo, bonificare e infine seminarli in uno sforzo antropico di una società montana sì tradizionale, ma mantenuta ed arretrata sotto il dominio della Chiesa e del potere dei padroni delle terre. A partire dal XI secolo si assiste ( vedi fonti documentative), con l’ordine dei cistercensi prima in Europa e poi appunto nel Gran Sasso, a un cambiamento nell’assetto economico che si associa a quello religioso con la costruzione di strutture produttive, come le grance di montagna ( Santa Maria del Monte – 1616 m., siamo intorno all’anno 1232; Santa Maria dei Carboni, le Locce, le Condole), oltre la pastorizia diffusa finalizzati, questi insediamenti religiosi, alla bonifica di un territorio ostile con una manodopera di schiavi – coloni. In quelle grance – oggi ruderi senza nessuna considerazione per il lodo comunicativo storico – , e intorno a questi luoghi, nessuna immaginazione ci consente di ricostruire quello che era un paesaggio agrario delle Alte terre, ma che era lì, e traccia di tutto questo restano i termini di confine: le pietre che si alzano dal suolo come menhir monolitici appunto di una società degli uomini schiacciati nella montagna senza diritti, comunità arcaiche di luoghi feudali che vivevano solo per l’autoconsumo, tagliate fuori dal suo progredire, incapaci di chiedere, vessate e schiavizzate e tutto questo per intere generazioni, secolari. C’è spazio, allora, nella “festa del lavoro del primo maggio” per queste stirpi silenziose nella misurazione con il loro tempo? Infine da dove provenivano, i borghi del Gran Sasso appunto, divenuti “spazi” di esistenza di cui abbiamo perso la memoria, ma che solo le pietre e gli edifici diruti sull’Altopiano di Campo Imperatore sanno raccontare…