Il lupo, programmato da oltre 300.000 anni, e lo sciamano della montagna con il suo rito. In tre puntate il passato e l’attualità della montagna.

giovedì 19 luglio 2012 11:02

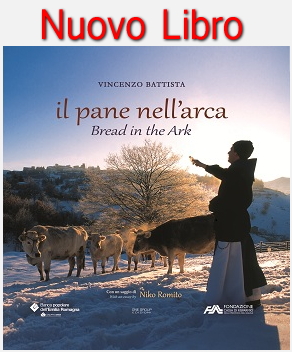

di Vincenzo Battista

Il paesaggio carsico ai nostri piedi, dai rilievi del Sirente con le sue numerose vette, assomiglia alle scatole per contenere le uova: doline e vallecole si modellano senza soluzione di continuità in questo versante sud del massiccio, fino all’alpeggio dei Prati di Santa Maria per terminare giù nella Valle D’Arano a pochi chilometri da Ovindoli, ultimo centro dell’Altopiano delle Rocche.

Un ambiente illuminato da deboli fuochi degli accampamenti degli stazzi si scorge, che osserviamo dalle creste prima di scendere per arrivare lì alle prime luci dell’alba.

Quando le braccia dell’uomo hanno terminato di indicare la collina e le sue “vittime”, dall’attacco condotto forse dopo continui appostamenti ed una pianificazione, quasi militare, sono passate poche ore, quelle fatali, notturne.

“Hanno guardato per lungo tempo le prede – mi dice – magari quelle più in difficoltà” quelle che forse il pastore, chiamando per nome ogni animale, ne sa riconoscere i comportamenti, i limiti e le “risorse”; lui e l’hardware “incorporato” nel cervello del re dei mammiferi dell’Appennino, il lupo (canis, lupus), quello che nei “Fioretti” del XII secolo, generosamente veniva chiamato da San Francesco: “Fratello lupo, io so che per fame tu hai fatto ogni male”: ” in linea”, “programmato” da oltre 300mila anni, una macchina perfetta, “cavalleresca” solo con i suoi simili; non commette errori con il suo scanner, nato per uccidere illimitatamente, per poi cibarsi di un solo animale, mistero questo, rabbia e risentimento dei pastori.

Acquattati ai bordi della collina, premuto “invia”, i lupi hanno sferrato l’attacco prima trascinandosi i mastini abruzzesi da guardia con una manovra diversiva; dopo, i capi branco, si sono spinti piantandosi fino alle reti di corda che delimitano e perimetrano lo stazzo, comprimendo la mandria contro di essa e nel panico il gregge ha gettato giù il recinto: era quello che i lupi volevano.

La mandria così si è dispersa nella notte e molti capi atterriti si sono riuniti su un dirupo cercando protezione. Lì sono stati “selezionati” e una dopo l’altra le pecore, afferrate per la gola e trascinate, dalla morsa che non lascia scampo, sono state scannate.

“All’imbrunire – dicono i pastori – eravamo andati a chiedere il fuoco, a farcelo prestare da uno stazzo vicino per accendere il focolare e mangiare. La morra era tranquilla ed anche i cani. I lupi forse erano in tre, hanno attaccato sotto vento per non farsi sentire dai cani e una sola pecora è stata sbranata delle quindici uccise”.

“Se le greggi pastureranno tra le selve e saltus – scriveva nel manuale “De re pecuaria” Varrone, nell’epoca di Roma repubblicana – occorreranno pastori giovani e nel pieno delle forse, che sappiano maneggiare un’arma con la quale proteggere le pecore dai lupi” ma, ai due pastori anziani non resta altro che scavare le fosse e seppellire gli animali, mentre la Guardia forestale fa i rilievi, e sperare che la prossima volta non tocchi di nuovo a loro, perché i lupi forse ritorneranno: li hanno comunque messi in “memoria”.

“Aspetta e vedrai”, mi dice. Intorno a noi, un paesaggio, apparentemente deserto tra vallette e prati, doline e incisioni che solcano i contrafforti e i picchi rocciosi di una montagna che si modella e lentamente cambia colore alle prime luci dell’alba. E sullo sfondo, un punto certo, la sagoma di Vena Stellante, così chiamata, avvolto dalla foschia, oltre la valle del Puzzillo, solcata da una pista che l’attraversa per poi scomparire improvvisamente davanti agli antichi insediamenti pastorali.

“Aspetta e vedrai” continua a ripetermi l’allevatore, mentre da un sacco tira fuori il sale che tiene poi tra le mani e lo alza, come qualcosa di magico, un richiamo, che muove un istinto irrefrenabile, tanto da attirare un suono tonfo, iniziale, in lontananza, che lentamente cresce, sempre più incalzante e forte: ci viene incontro; un rombo, alla fine trascinato dal vento, adesso netto, di decine e decine di zoccoli che battono il suolo, al galoppo. Da un rilievo sbucano i cavalli, ci circondano e si bloccano a pochi metri da noi e da qual sale magico che ha riunito la grande mandria. Solo lo stallone “nervoso e anche geloso” dirà l’allevatore, è rimasto fuori dal cerchio; si agita, ma poi si unirà al banchetto… in questa “prova”, in questo fuori programma, mentre ci lasciamo alle spalle questa sorta di sciamano della montagna e il suo rito che unisce il controllo dalla mandria, alla conta e l’alimentazione degli animali che vivono e nascono alla stato brado, con poche regole.

Proseguiamo alla volta del rifugio intitolato al tenete Vincenzo Sebastiani, medaglia ad’argento al valor militare, caduto nella prima guerra mondiale. Fu inaugurato nel 1922, alla presenza del principe di Piemonte e costruito sulla cimata del Colletto di Pezza, a 2100 metri: guarda i piani sottostanti, la “contrada Pezza” (1484 metri), che nella notte del 18 giugno 1863, in piena epoca del brigantaggio, scrive Filippo Murri, fu attraversata da una scorreria di briganti armati di fucili, pistole e baionette. Rubarono in uno stazzo “29 pezze di formaggio del peso di dieci o dodici libre e del prezzo di non meno di tre lire l’una” come fu annotato nel verbale dei carabinieri insieme a “dieci manti di lana bianca del prezzo di dodici lire ciascuna”, mezzo quintale di sale e sette muli “che si accolsero davanti”. Non contenti lasciarono al massaro un “biglietto del ricatto” per il proprietario della mandria: volevano seicento ducati, oppure al ritorno avrebbero ucciso pecore e pastori.

Proseguiamo lungo il sentiero, sopra i circhi glaciali di Vena Stellante ( 2210 metri) e il Costone che abbiamo raggiunto, segnato sulla carta delle escursioni del Gruppo Velino – Sirente, con il numero “1”, fino a scoprire Murolungo (2184 metri) e la gotta dell’oro, rifugio dei briganti e deposito, secondo la tradizione popolare, di preziosi cimeli strappati ai “nobili ricchi possidenti” del Cicolano. Su quella lata parete, uno scalatore, raccontava una donna di Cartore, novantaquatrenne, suo padre fu aggredito da un’aquila, che forse aveva costruito lì il suo nido per la cova. Beltrame, nella “Domenica del Corriere”, disegnò e ricostruì la scena dell’aquila che si avventava sull’uomo ma veniva allontanata da una slavina, mettendo in salvo l’escursionista ed esaltando il mito della montagna, i codici di un paesaggio chiuso in sé.

(Seconda di tre puntate)

Fotografie di Vincenzo Battista