“L’estate di San Martino dura tre giorni e un pochettino”

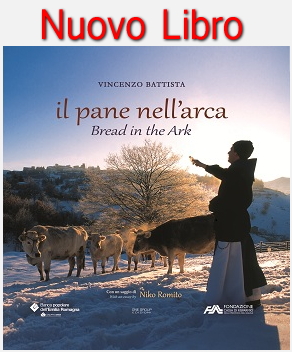

Testo e fotografia Vincenzo Battista.

Nella terza campata di destra, sotto il famoso calendario erroneamente ritenuto valvense, la scena, nella sua stesura pittorica originale presenta sulla groppa di uno straordinario, candido cavallo bianco bloccato improvvisamente sulle zampe anteriori, il santo biondo cavalier curtense, spada sguainata, davanti a un lacero, scalzo, e pressoché nudo mendicante, in un rigido mattino d’inverno, narra la Legenda Aurea. L’affresco è parte dell’espressione benedettina medioevale dell’oratorio di San Pellegrino in Bominaco, mentre il ciclo pittorico della rappresentazione narrativa del XIII secolo racconta di un San Martino (vescovo di Tour) che divide il mantello; enuncia di colui che ha condiviso e sapeva condividere; parla della vera carità: condividere è l’uomo che non elargisce, una sorta di nuova versione figurativa della bibbia dei poveri, in definitiva, un messaggio subliminale, mediatico per i fedeli: il cavaliere, con la spada, taglia il suo mantello per soccorrere e riscaldare il mendicante nel quale si era dissimulato Gesù Cristo, in uno schema di comunicazione, di azione plastico – pittorica semplice della pittura, ma che cela all’interno un messaggio ribelle, sedizioso, inconsueto per la Chiesa dei ricchi e dei potenti di quei tempi, che ci arriva diritto dalle campagne e dai borghi medioevali della conca aquilana : non elemosina ma quindi condivisione; non obolo o beneficienza, ma dividere, spartire con l’uomo e il suo carico di povertà.

n’icona, segno divino, una figurazione quella di San Martino che si spalanca, si apre, preludio verso la natura, piegata, pettinata nella ricorrenza dell’undici novembre, chiamata l’estate di San Martino che così recita: “L’estate di San Martino dura tre giorni e un pochettino”.

L’ultima resistenza delle terre e campagne che riprovano a fiorire secondo la tradizione popolare, prima dell’inverno imminente, espugnato, se pur simbolicamente per una manciata di giorni, dalla ritrovata solidarietà, dalla spada e dal mantello di un uomo, santo pellegrino, ritenuto in grado di tagliare il tempo e la stagione. Ma la vigilia e il giorno di San Martino sono anche leggenda, tradizione, come la svinatura del vino nuovo: ogni mosto diventa vino; e poi i cortei con i fantocci, gli sberleffi, le cantilene, i sonetti e la derisione anche sui temi della fedeltà coniugale. Una festa che apre il ciclo del vino, ma anche di altri prodotti della terra, di antiche consuetudini locali, come narra lo storico Anton Ludovico Antinori (1708 -1778) negli “Annali” circa l’usanza introdotta nella frazione di San Martino d’Ocre, e mantenuta per molto tempo.

L’Abate, nella festa di San Martino, consegnava le castagne raccolte nei boschi alla gente del paese e soprattutto ai capi famiglia, i quali, a loro volta, ricambiavano l’offerta i giorni successivi con il vino nuovo, portato dai servi all’Abate, ma solo per un assaggio. Nel giorno di San Martino quindi, religione e tradizione popolare si fondono : pane con gli occhi ( ben rigonfio) – si racconta – formaggio senz’occhi ( ben compatto), vino che schizza agli occhi ( frizzante). Di tutt’altro avviso Plinio il Vecchio ( 23 d.C. – 79 d.C.) che nella sua “Naturalis Historia” descrive invece Sulmona, la conca, e le pratiche agricole legate alla viticoltura”. Nell’agro di Sulmona, pel Pago Fabiano, le uve troppo agre vogliono essere irrigate. E quell’acqua, mentre distrugge le erbacce, fa crescere le biade: in luogo di solchi fanno canali. Nello stesso agro, affinché il freddo invernale non faccia seccare le viti, specie se ci sono la neve e il gelo, fanno accorrere l’acqua nei canali e dicono che così si riscalda.” in un’usanza empirica che venne sostituita con un’altra, utilizzata fino a 50 anni fa: l’accensione dei fuochi, nelle vigne, durante le gelate, per “espandere” il fumo che doveva proteggere, secondo i contadini, la piantagione. Marco Porcio Catone ( 234 circa -149 a. C.), invece, nella sua opera De agri cultura cita il famoso vino greco:” Sceglierai con cura le uve apicie ( dolcissime), ben mature: quando le avrai scelte per un culleo ( 516 litri) di quel mosto, due quadrantali ( 72 litri) di acqua marina invecchiata o con moggio ( 8,6) di sale puro: lo sospenderai in un cestello e lascerai che si diluisca nel mosto”.

Il vino comunque, nell’antichità, non è stato mai usato puro, se non nelle libagioni dove veniva anche mescolato al miele con gli antipasti e nel corso del pranzo, bollito, e unito alla specialità chiamata garum: un mixtum di erbe medicinali, aceto, pepe, sale e pesce seccato al sole, mescolato, affinchè fermentasse fino a formare appunto il garum, corrispondente al nostro yogurt. E poi il versante opposto delle pratiche agricole e nei rimedi popolari per attenuare gli effetti dell’alcool, nella medicina alternativa, nelle suggestioni di una farmacopea, l’arte di produrre i farmaci, un itinerario affascinante, sempre alla continua ricerca degli antidoti, che consigliava di bere succo di cavoli poiché non permetteva ai vapori di giungere alla testa. Aristotele consigliava di bere prima olio di oliva per espellere più velocemente il vino attraverso l’urina ed eliminare i vapori. Lo stesso Colunnella suggeriva l’uso dell’assenzio, mentre Avicenna rammentava uno sciroppo preparato con succhi di cavoli bianchi, succo di melagrana e aceto. Oltremodo si faceva ricorso anche alla cabala dei numeri: bisognava ingerire sette mandorle amare. Ma per gli ubriachi recidivi era necessario ricorrere al vomito con olio e acqua tiepida oppure un decotto di rafano con l’aggiunta di un’oncia di oximele, e poi mettere a dormire il “paziente” avvolgendogli la testa con una fascia di lino bagnato con aceto caldo. Al risveglio era conveniente farlo mangiare lentamente prima con la lattuga, poi cavoli molto cotti e infine gelatina di piede di porco, per tornare tra gli uomini.